AIを使えば、ブログやメルマガの自動化はどんどん進みます。

でも、気づいたことがあります。

導線を整えても、一度きりで終わる読者が多いということです。

記事を読んでくれた瞬間はある。

けれど、その後に戻ってきてくれる人は少ない。

この再訪が起きない限り、LTV(顧客生涯価値)は上がりません。

結局のところ、AIで効率化しても関係が続かなければ、信頼も育たないんですよね。

この記事では、私自身がAIを使って再訪導線を設計したときの体験をもとに、LTVを自然に伸ばすための考え方と実践ステップを紹介します。

【AI×自動化】収益が積み上がる導線テンプレートを公開!6か月で仕組みを回す方法>>

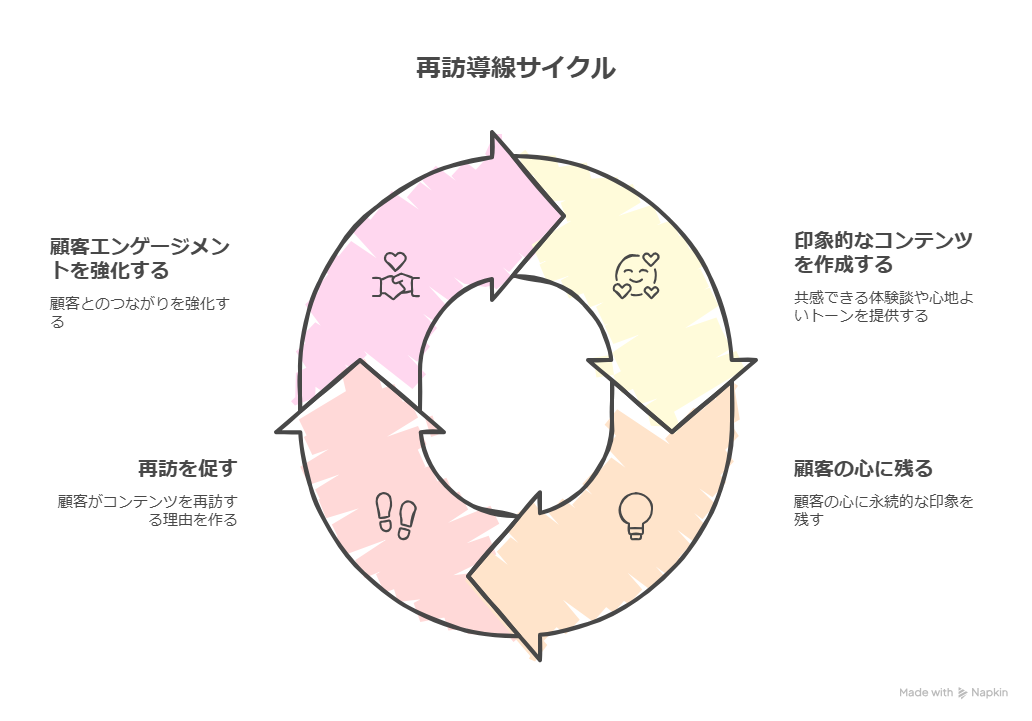

再訪導線とは?

アクセス解析を見ると、PVや離脱率ばかりに目が行きます。

でも、再訪導線を考えるときに大事なのは「どれだけ覚えてもらえたか」です。

どんなに構成が完璧でも、その人の中に残らない文章は、すぐに忘れられてしまいます。

再訪導線とは、もう一度その人が思い出してくれる仕組みのこと。

広告やメルマガで追いかけるより、心の中にまた読みたくなる理由を作ることが本質です。

たとえば、

・共感できる体験談があった

・言葉のトーンが心地よかった

・具体的な気づきをくれた

こうした小さな印象が、再訪のきっかけになります。

再訪される記事の共通点

再訪される記事には共通点があります。

それは、読者の中で未完の感情を残しているということ。

次はどうなるんだろう。

この人の別の記事も読んでみたい。

あの考え方、また確かめたい。

この続きを感じる感情が、再訪を生み出す燃料になります。

そのため、すべてを一度に伝えきるより、あえて余白を残すことが大切です。

AIで情報を整理しすぎると、読者の思考を完結させてしまう。

結果、もう一度訪れる理由がなくなってしまうんです。

【AI導線改善法】自動化を育てる仕組みに変える5つのステップ>>

AIを使った再訪設計の3ステップ

AIを導入してから、私は「一度読まれたら終わり」ではなく、「再び動く読者」を想定して記事を書くようになりました。

その流れを作るためのステップは三つあります。

| ステップ | 目的 | 使用ツール | 出力内容 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 1. 行動分析 | 読者の再訪パターンを把握 | Google Search Console / GA4 / ChatGPT要約 | 読者行動レポート | 「離脱点」「再訪ページ」を抽出する |

| 2. 導線マップ作成 | 記事同士のつながりを設計 | Notion / Canva / ChatGPT | 記事導線マップ | 共感→解決→信頼深化の3層構造を設計 |

| 3. 自動化リマインド | 再訪を促すシナリオ作成 | ChatGPT / Notion AI / LINE公式 | メール・SNS配信文 | “押さない導線”で自然な再訪を誘導する |

ステップ①:AIで読者行動を可視化する

再訪導線を作るには、まず「どんな人が、どのタイミングで戻ってくるか」を知ることが必要です。

私が最初にやったのは、AIを使って過去のアクセスデータを分析することでした。

GoogleアナリティクスのデータをChatGPTに投げて、再訪ユーザーが多い記事や滞在時間が長いページを洗い出します。

すると、単にSEOで上がっている記事よりも、語り口が柔らかい記事や体験ベースの記事のほうが再訪率が高いことがわかりました。

AIは数字を出すのが得意です。

けれど、その数字の意味を読み取るのは、やっぱり人の役目です。

どんな読者が、どんな気持ちで戻ってきたのか。

そこに目を向けるだけで、導線設計の精度がぐっと上がります。

ステップ②:AIで再訪導線マップを作る

次に行ったのは、再訪導線マップの作成です。

読者がどの記事を入口にして、どこで離脱しているか。

AIに一覧化してもらうと、思っていた以上に流れの穴が見えてきます。

たとえば、

・特定の記事から次に進まず離脱している

・内部リンクが多いのにクリックされていない

・CTA(行動喚起)が不自然な位置にある

これらを整理した上で、再訪を促す動線をAIと一緒に再設計しました。

具体的には、

・記事末に次に読むべき1本を明示

・定期メルマガで関連テーマをリマインド

・LINEで前に読んだ記事の続きや補足を紹介

これらを自動化することで、戻ってきやすい環境を整えることができます。

ステップ③:AIでリマインド設計を自動化する

最後に取り組んだのが、AIを使ったリマインド設計です。

読者が一度接点を持ったあと、自然に思い出してもらう仕組みをAIで設計します。

たとえば、AIが過去の購読データやクリック履歴を分析して、読者が次に興味を持ちそうな記事を自動で提案してくれるようにしました。

ここで大事なのは、押しつけにならない自然な流れです。

この人ならきっとまた読みたくなる、と思ってもらえる温度感を保つこと。

AIはタイミングを計るのが得意。

でも、言葉のトーンや温度までは完全に理解できません。

だからこそ、最終チェックは人が行う。

たとえば文末の「また読みにきてくださいね」という一文も、AIではなく自分の感覚で調整するようにしています。

LTVを伸ばす戻りたくなる場所を作る

一度読まれた記事よりも、再訪される記事の方が価値があります。

再訪は、信頼をもう一度確かめたいという読者の行動だからです。

AIで自動化が進んでも、この信頼の往復だけは人の手でしか育てられません。

再訪は信頼のサイン

一度記事を読んで終わりではなく、またこの人の記事を読みたいと思ってもらえる。

それは、読者との間に信頼が芽生えているサインです。

LTVを上げるための本質は、販売ではなく関係の継続。

AIを使って仕組みを整えながらも、信頼の種をまくのは、やはり人の言葉です。

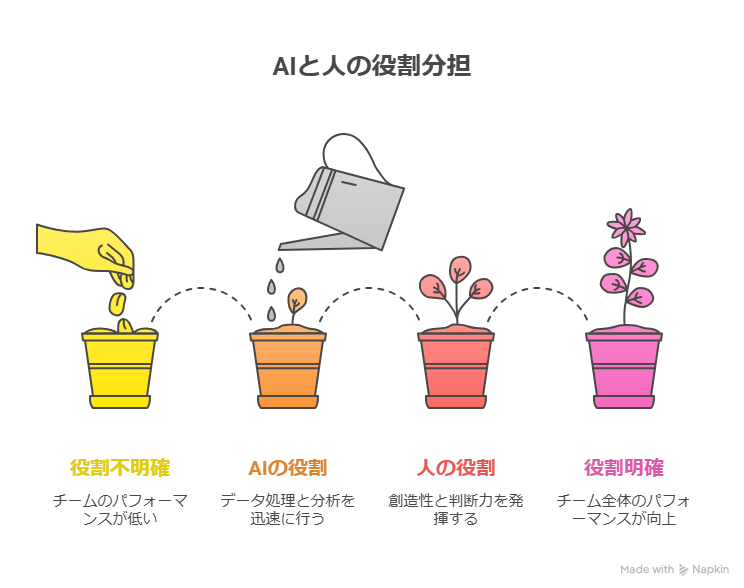

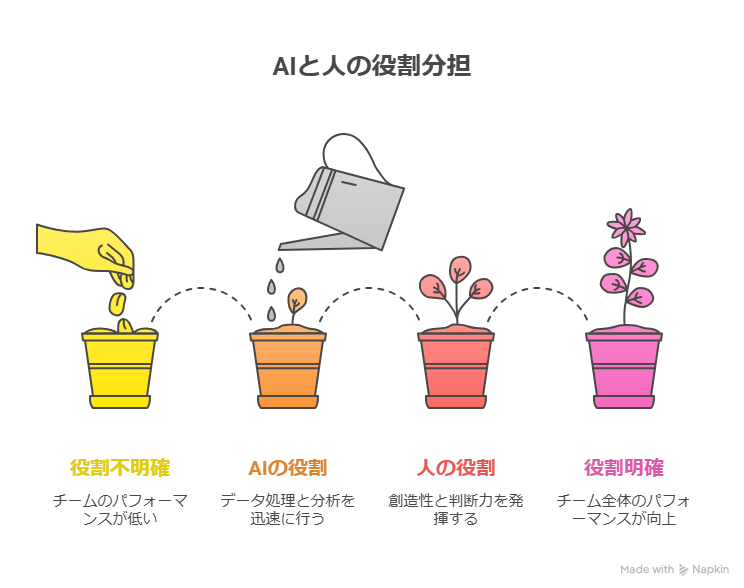

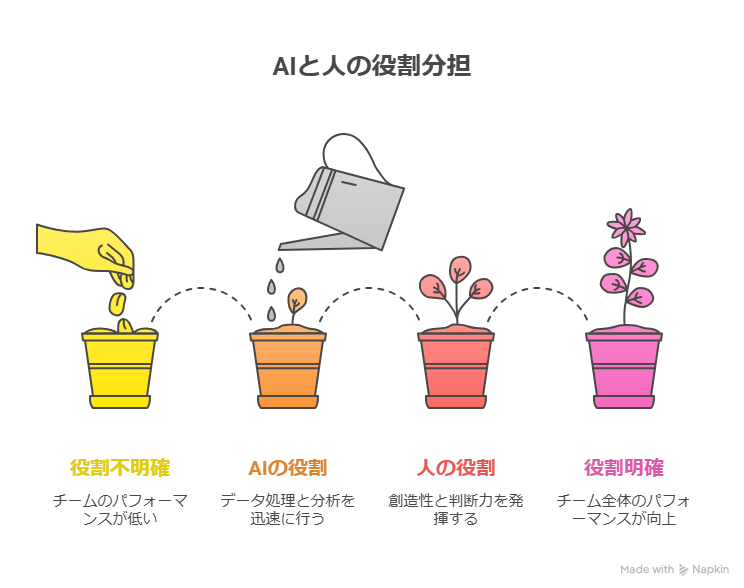

AIと人の分担で生まれる温度

AIが得意なのは構造と分析。

人が得意なのは共感と余白。

AIが描いた地図の上に、人の手で方向を示す。

そんな役割分担が、これからの発信には必要だと思います。

たとえば、AIが次に読まれる可能性の高い記事を提示してくれたら、人の手で心が動く導入文を添える。

この小さな一手間が、読者の再訪率を変えます。

仕組みの中に、感情の揺らぎを残すこと。

それが、AI時代の信頼設計だと思います。

積み重ねが関係を深くする

再訪導線の成果は、すぐには見えません。

けれど、数か月経つと「この名前、また見たな」という人が増えていきます。

コメントや返信が届くようになり、前の記事の続きを楽しみにしていました、と言われる瞬間、初めてこの導線の意味を実感しました。

結局のところ、AIは道具でしかありません。

でも、その道具をどう使うかで、人との関係の深さは変わります。

【AI×ブログブランディング】導線を「仕組み」から「信頼が育つブランド設計」へ進化させる5つのステップ>>

まとめ

AIを使えば、導線設計や自動化は簡単にできます。

けれど、LTVを伸ばすために本当に必要なのは、もう一度会いたくなる関係を作ることです。

そのためには、

・AIで読者行動を見える化する

・再訪導線をマップ化して整える

・リマインドを自然に設計する

この3つのステップを回しながら、言葉の温度を人の手で保つことが大切です。

| フェーズ | 読者の心理 | AIの役割 | 人の役割 | 目的 |

|---|---|---|---|---|

| ①初回訪問 | 興味・共感 | 記事構成・導線設計 | 経験談・感情の共有 | 「また見たい」と思わせる |

| ②再訪 | 理解・確認 | 関連記事の提案 | 新しい気づきを与える | 信頼を育てる |

| ③定着 | 信頼・安心 | 自動リマインド・LTV分析 | 継続的な発信・交流 | 長期的な関係を築く |

信頼は仕組みではなく、積み重ねで生まれる。

AIが道筋を描き、人が温度を添えることで、また戻りたくなる場所ができていく。

それが、これからの時代におけるAI×リピート導線2.0のあり方だと感じています。

AIで仕組みを作っても、信頼は自動で育つものではありません。

どんなに効率化しても、読者の心が「もう一度読みたい」と動く瞬間には、必ず人の温度がある。

再訪を生む導線の裏側には、失敗や迷い、手探りの試行錯誤がある。

次の記事では、その“人間の温度”の部分を中心に、私自身の経験を交えて書いています。

→ もう一度戻りたくなるブログ。AIで“再訪の流れ”をデザインする

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

コメント