ブログを書き続けても伸びない。

Xで投稿しても反応が薄い。

そんな悩みを抱えている人は多いと思います。

実は、自分もかつては同じでした。

独学でブログを始めて、何度も挑戦と挫折を繰り返してきました。

知識だけを集めて、行動が止まる。いわゆるノウハウコレクターです。

でも、AIを活用し始めてから状況が少しずつ変わりました。

ただし、単にAIで自動化しただけではうまくいきません。

大切なのは、「自分の言葉をAIにのせて届ける仕組み」を作ることです。

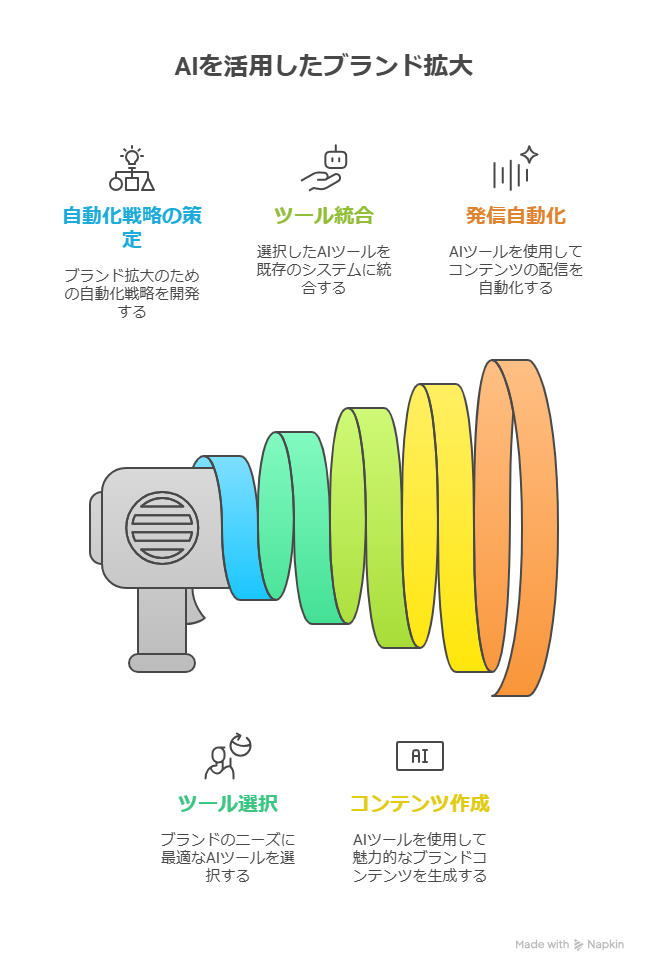

この記事では、自分が実際に試行錯誤しながら形にしてきたAIと共に発信を自動化する5つのステップを紹介します。

ブログを再挑戦している人や、発信に疲れている人にとって、次の一歩を見つけるきっかけになるはずです。

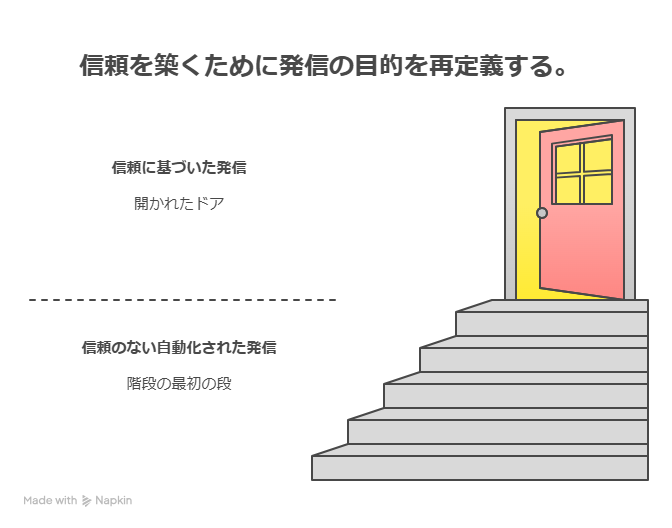

発信の目的を再定義する

自動化を始める前に、まず立ち止まって考えるべきことがあります。

それは「なぜ発信しているのか」という目的です。

自分が最初にAIを使い始めたとき、正直楽をしたいという気持ちが大きかったです。

投稿を自動で作ってくれるなら、その分ほかの作業に時間を使える。

そう思っていました。

けれど、AI任せで作った投稿は、どこか薄っぺらく感じました。

言葉に温度がない。伝えたい想いが伝わらない。

それで気づいたんです。AIは「何を伝えたいか」が決まっていないと、本当の力を発揮できないと。

自分の場合、「ブログで何度も挫折した人に再挑戦の勇気を与える」ことを目的にしました。

AIに指示を出すときも、その軸を必ず添えます。

「一度ブログで諦めた人に、もう一度挑戦したくなるようなトーンで書いて」

この一文を入れるだけで、AIの出力が変わりました。

言葉の温度が戻り、自分自身の体験と重なる文章になるんです。

結局、AIが発信を支えるのは方向が決まってから。

その方向を定めるのが、自分自身の意志なんだと実感しました。

発信の前に導線を整えておきたい方は、こちらの記事も参考になります

[AI導線改善法|自動化を“育てる仕組み”に変える5つのステップ]

発信ルートを設計する

| 発信媒体 | 目的 | AI活用例 |

|---|---|---|

| ブログ | 信頼構築・導線の中心 | 記事構成・リライト支援 |

| X(旧Twitter) | 拡散・導線誘導 | 告知ポスト自動生成 |

| 共感・世界観形成 | スライド構成自動提案 | |

| LINE/メルマガ | 関係維持・販売導線 | シナリオ・配信自動化 |

次に取り組んだのが、発信のルートを整理することでした。

自分は当初、思いついたときにブログを書き、Xにも投稿し、メルマガも気分で送っていました。

その結果、全体の流れがバラバラになっていました。

メンターから言われたのは、「導線を意識して発信をつなげること」。

どの媒体でどんな役割を持たせるかを、まず紙に書き出しました。

ブログは信頼構築と導線の中心、Xは拡散、Instagramは共感づくり、そしてLINEは販売や関係維持。

このように整理してから、AIにそれぞれの媒体に合わせた文章を作ってもらうようにしました。

たとえば、ブログ記事をAIで要約してX用の投稿に変換する。

Instagramでは、AIにスライド構成を考えてもらい、自分はデザインだけを整える。

LINEでは、AIが作った文章を自分の口調に直して配信する。

この流れを整えると、発信が一気にスムーズになりました。

以前のように「次は何を投稿しよう」と悩む時間が減り、伝えることに集中できるようになったんです。

AIを使うときの注意点

AIを導線整理に使うときに気をつけているのは、「順番を決めてから自動化する」ことです。

流れがないままAIを動かしても、結局は投稿が点で終わります。

まずは全体像を人が描き、そのうえでAIを配置する。

それだけで、発信の軸がブレなくなります。

コンテンツを再利用型に変える

AIを使う最大のメリットは、コンテンツを何度も使い回せることだと思います。

以前は一つの記事を書いたら、それで終わりでした。

でも今は、一つの記事からX、Instagram、LINE、そしてメルマガまで派生できます。

- ブログ → Xポストを自動生成

- 見出し → Instagramスライド化

- 導入文 → メルマガ1通目へ転用

自分がよくやっているのは、ブログ記事のリード文をメルマガの冒頭に使う方法です。

記事の要点をまとめた部分をAIに要約してもらい、そこに体験談を少し加えるだけで、自然な配信内容になります。

Xの投稿も同じです。AIに「この記事から3つのポストを作って」と伝えると、キャッチコピーやリズムの異なる文章を提案してくれます。

そこから自分の言葉で微調整すれば、統一感のある発信が完成します。

AIを使ううえで便利だったのが、NotionとZapierの連携です。

記事をアップした瞬間に、AIが要約を生成してXに下書きを作る。

これが自動で動くようになると、まるで自分専属の編集チームができたような感覚になります。

再利用するうえで意識したいこと

ただし、単にコピペするのではなく、「届け方」を変えることが大切です。

Xでは勢い、Instagramでは世界観、LINEでは信頼関係。

媒体ごとに求められる文の温度が違うんです。

AIに「同じ内容をそれぞれの媒体に合うトーンで書き直して」と伝えるだけで、印象がガラッと変わります。

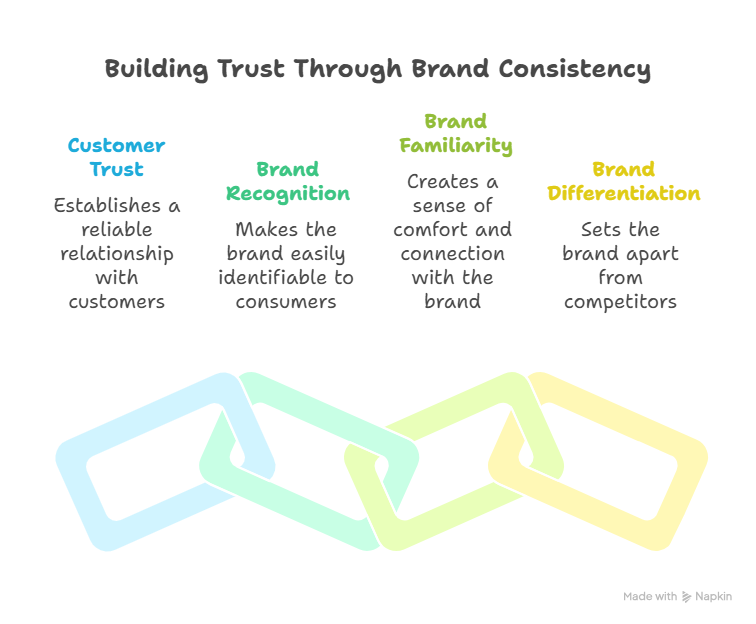

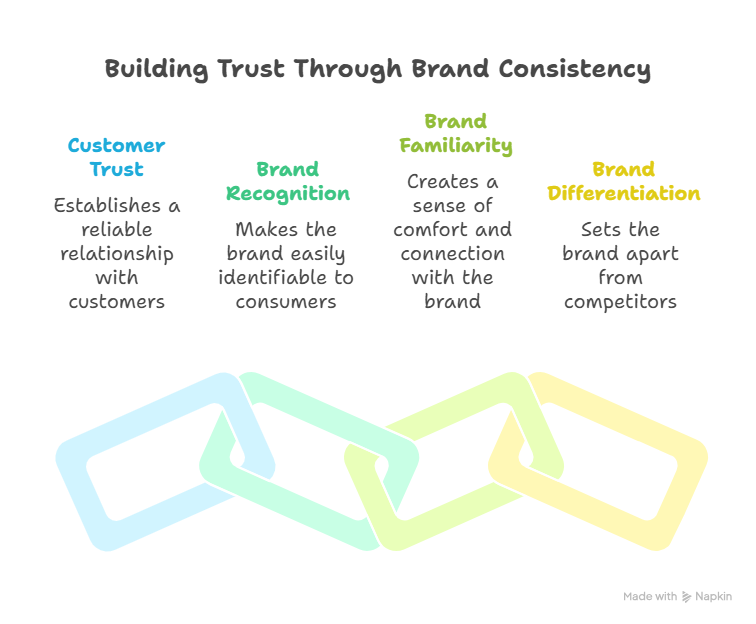

トーンとブランドの一貫性を保つ

AIを使うと、発信が整う一方で自分らしさが失われる危険もあります。

実際、自分も最初はAIの文章に頼りすぎて、どこかよそよそしい印象になっていました。

メンターに指摘されたのは、「自分の声をAIに覚えさせろ」ということ。

つまり、過去のブログ記事やメルマガをAIに読み込ませ、その文体をベースに新しい文章を生成させるという方法です。

最初は半信半疑でしたが、やってみると驚きました。

AIが自分の独特な言い回しや感情の起伏を再現してくれるようになったんです。

まるで自分の分身が書いているような自然さでした。

この作業を続けるうちに、発信全体に芯が生まれました。

ブログもXもLINEも、読む人に同じ印象を与えられるようになり、「この人の言葉だ」と感じてもらえるようになったんです。

一貫性を保つための工夫

自分が意識しているのは、AIにすべてを任せず「最後の一行は自分が書く」ことです。

どんなにAIが上手くても、最後の締めくくりだけは自分の感情を乗せる。

それだけで、文章に人間味が戻ります。

この小さなひと手間が、ブランドの信頼を作っていくのだと思います。

発信の一貫性を保つためには、信頼を積み上げる設計も欠かせません。

👉 [AI×ブログブランディング|導線を「仕組み」から「信頼設計」へ進化させる5つのステップ]

発信を監視ではなく観察する

発信を自動化すると、つい数字ばかりを見がちです。

クリック率、いいね数、登録者数。

自分も最初は毎日のように数字を追っていました。

でも、それを続けていると、だんだん心が疲れていくんです。

数字が伸びない日は、自分の価値まで否定された気がして。

メンターに言われた言葉が今でも印象に残っています。

「数字を監視するな。反応を観察しろ」

その日から、自分はコメントや返信をAIに要約させ、「どんな言葉に反応しているか」を見るようにしました。

たとえば、再挑戦や諦めないという言葉に反応が集まるなら、そこに共感してくれる読者が多いということです。

数字ではなく言葉の反応を観察するようになってから、AIの使い方が変わりました。

分析ツールでは拾えない、人の温度を拾うための道具になったんです。

観察を続けると見えてくること

この観察を続けると、自分の発信の中で軸になる言葉が見えてきます。

自分の場合は「再挑戦」という言葉でした。

どんな投稿でも、この言葉が入ると反応が良くなる。

その気づきが、ブランドのメッセージそのものになっていきました。

自動化導線の全体像を確認したい方はこちら👇

まとめ

AIは、ただの効率化ツールではありません。

発信の仕組みを作り、言葉を広げるパートナーです。

AIが構造を整え、自分が温度を与える。

このバランスが取れたとき、ブランドは自然と広がっていきます。

目的を定め、ルートを設計し、コンテンツを再利用する。

トーンを整えて、一貫性を保つ。

そして、数字ではなく言葉の反応を観察する。

この5つの流れを回すことで、発信は止まらない仕組みに変わります。

自分のように何度も挫折した人でも、AIを味方につければ、もう一度立ち上がるきっかけを作れるはずです。

自分自身、AIを使ってようやく「発信を楽しめるようになった」と感じています。

昔は文章を書くことが苦痛でした。

でも今は、AIと一緒に作ることで、自分の思考が形になる感覚を味わえます。

もし今、発信が止まっているなら、焦らずにまず仕組みから整えてみてください。

AIはあなたの代わりではなく、あなたの言葉を届け続ける仲間です。

そして、その仕組みが育っていく過程そのものが、ブランドの信頼を積み上げていく時間になるでしょう。

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

この記事では、AIを使った発信自動化の手順を紹介しました。

しかし、本当に大切なのは“仕組みの先にある想い”です。

あなたが伝えたい言葉を、AIの中でどう生かすか。

その考え方を、note版でじっくりお話ししています👇

コメント