正直に言うと、何度もブログで挫折してきました。

やる気はあったけれど、続ける力がなかったんです。

最初は「根性が足りないのかもしれない」と思っていました。

でも、今振り返るとそうじゃありませんでした。

続けられなかった理由は、努力不足ではなく「リズムが合っていなかった」だけなんです。

AIを導入してから、僕のブログ運営は大きく変わりました。

作業時間が減っただけでなく、書くことが習慣になり、気づけば更新が止まらなくなっていました。

この記事では、AIを使って無理せず続けるリズムを作る方法と、実際にやっているAI自動化ルーティンを紹介します。

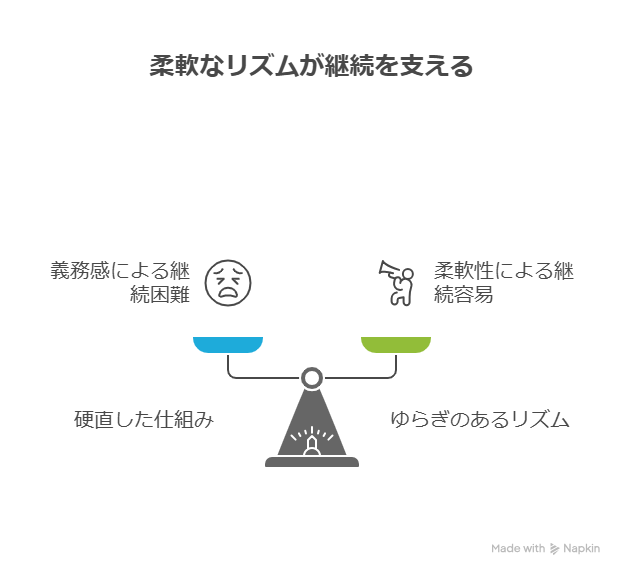

継続できないのは意志の弱さではなく、仕組みの硬さ

ブログを始めた頃は、とにかく完璧を目指していました。

スケジュールを細かく組み、1日何記事書くかを決め、全部AIに管理させる。

Notionで予定を立て、ChatGPTで構成を作り、タスク管理アプリでチェックをつける。

今思えば、まるで「自分を縛るための仕組み」でした。

たしかにAIは便利です。

自動でリマインドしてくれたり、キーワードを整理してくれたりします。

けれど、あまりにも完璧な仕組みを作ると、ちょっとしたズレで止まってしまうんです。

実際、僕はたった一日サボっただけで、全部どうでもよくなったことがありました。

そこで気づいたのは、続けるために必要なのは「完璧な計画」ではなく、「少し崩しても戻れるリズム」だということです。

AIに任せる部分と、自分がやる部分を分ける。

これが、継続運営の第一歩でした。

AIに自分がやらなくていいことを任せる

| 項目 | AIに任せる内容 | メリット |

|---|---|---|

| 投稿スケジュール | 曜日・時間の自動調整 | 作業の先延ばし防止 |

| リマインド | 進捗や下書き確認 | 習慣の維持 |

| キーワード管理 | 検索意図の自動抽出 | ネタ出し時間の削減 |

最初に変えたのは、「AIに任せる範囲」でした。

やらなくてもいい単純作業をAIに投げることで、頭の中がかなりスッキリしました。

投稿スケジュールの調整や、キーワードの整理、構成の下書きなどはすべてAIにおまかせしています。

最初は不安もありました。

「自分で考えなくていいのか?」と感じたこともありましたが、結果的にそれが余白を生みました。

その余白で、記事の中身を考える時間を増やせたんです。

AIをうまく使えば、考える時間が「焦る時間」から「整える時間」に変わります。

この違いは、継続力に大きく影響します。

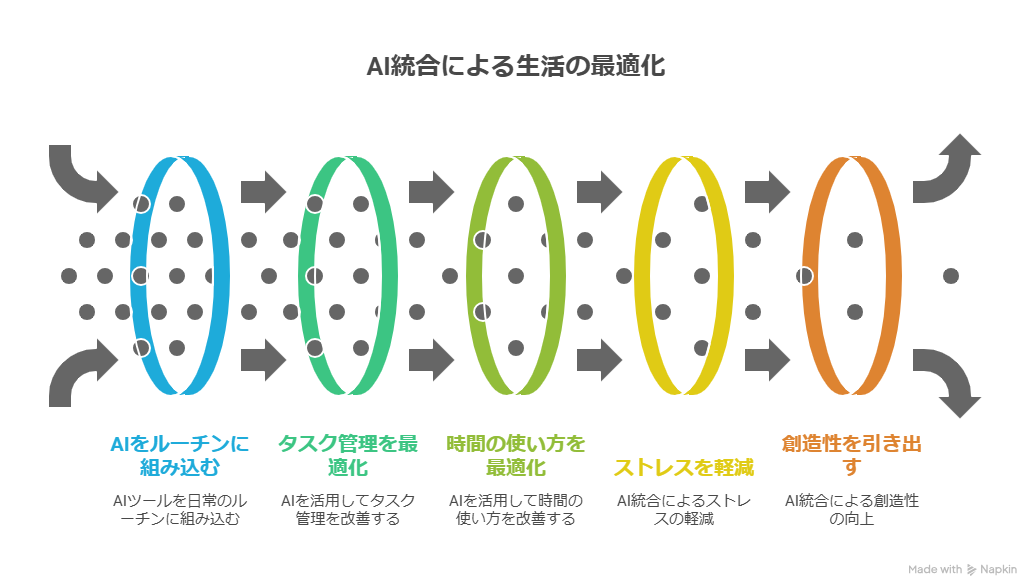

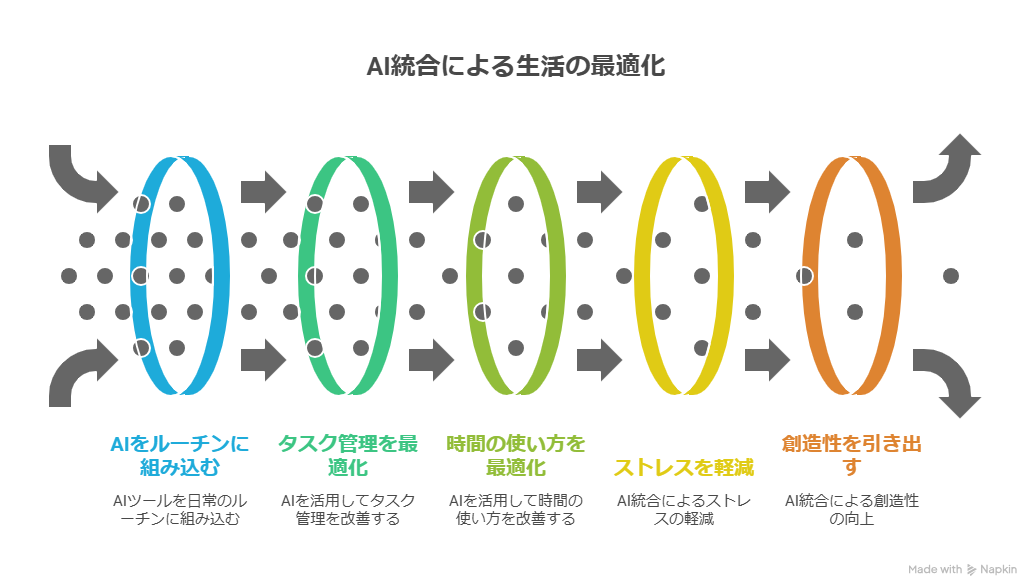

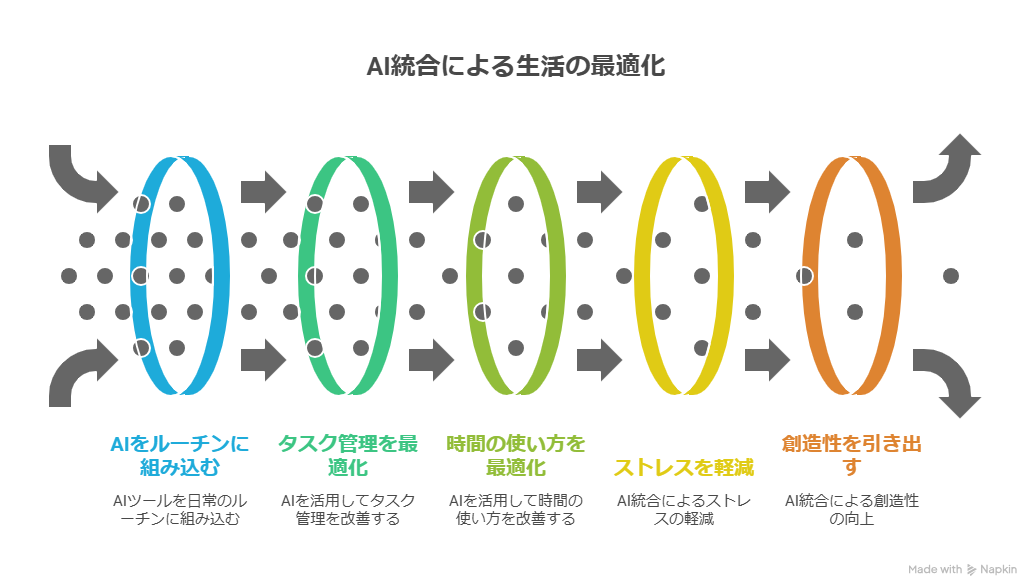

AIを生活の中に溶け込ませることが継続のカギです

AIを使っている人の多くが、ツールを「別の作業」として扱っているように感じます。

でも、それでは続きません。

意識しているのは、「AIを生活の一部にする」ことです。

たとえば、朝のコーヒータイムにChatGPTを開く。

昼休みに構成を確認する。

夜、寝る前にNotionで今日の振り返りを書く。

これを仕事の一部ではなく生活のリズムに組み込むだけで、自然と続けられるようになりました。

朝は頭が一番冴えていない時間なので、考える作業はAIに任せます。

「昨日のメモをもとに今日の記事構成を考えて」と打ち込むと、ChatGPTが数分で整理してくれます。

昼はそこに自分の言葉を足して文章を作り、夜にAIで分析。

その日の流れを振り返るようにしています。

| 時間帯 | タスク | ツール例 |

|---|---|---|

| 朝(9:00〜10:00) | AIで記事構成を生成 | ChatGPT/Notion AI |

| 昼(13:00〜14:00) | AIでSEO分析・内部リンク提案 | Surfer SEO/NeuronWriter |

| 夜(21:00〜22:00) | AI日報で1日の改善点を整理 | Notion AI/Slack GPT |

この流れを義務にしないこともポイントです。

やらない日があってもいい。

でも、不思議とやらないと落ち着かなくなる。

この状態になって初めて、継続が習慣になるんです。

AIに生活を支配させない

AIを使っていると、どんどん便利になっていきます。

でも、それに引きずられると「AIのために生きる」ようになってしまう。

一度それで燃え尽きました。

毎日同じ時間にAIがリマインドを飛ばしてくる。

進捗がないと焦る。

まるで仕事をしている感覚が抜けなかったんです。

だから、今は「AIを使う時間」ではなく「AIと一緒に考える時間」に変えました。

リズムを決めるのは自分。

AIは、そのリズムを支えるサポーターです。

止まっても戻れるAI設計をしておく

どんなに順調でも、人間は必ず止まります。

体調が悪い日もあるし、気分が乗らないことだってある。

そんなときに「また一からやり直しだ」と感じると、もう続ける気がなくなるんですよね。

その失敗を何度もしました。

だから今は、AIにリカバリー用のプロンプトを仕込んでいます。

たとえば、

「昨日の進捗から今日の優先タスクを出して」

「先週の構成をベースに次の記事を提案して」

といったものです。

これを残しておくことで、しばらく休んでもすぐに戻れる。

AIが「次に何をすればいいか」を提示してくれるので、ブランクの怖さがなくなりました。

何度も止まってしまった人ほど、この戻る仕組みを持っておくといいと思います。

止まることは悪くない。

戻れる仕組みがあれば、止まっても継続のうちです。

AIが教えてくれた「余白の大切さ」

昔は、「止まる=サボる」だと思っていました。

でも今は、止まることで見えてくるものがあると感じています。

AIがすべてを自動化してくれるからこそ、人間は考える余白を持てる。

たとえば記事が伸び悩んだとき、AIに「なぜ伸びないのか」を聞くと、客観的な分析をしてくれます。

その分析を見ながら、自分の気持ちを整理する時間ができる。

この時間こそが、安定を生む大切なリズムなんです。

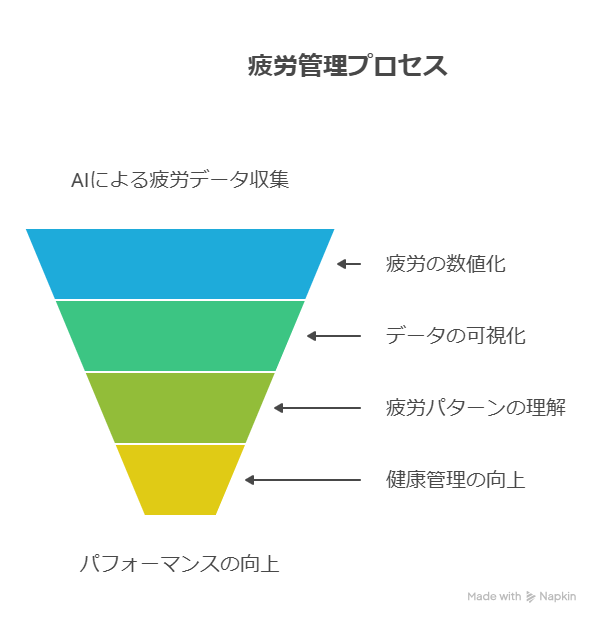

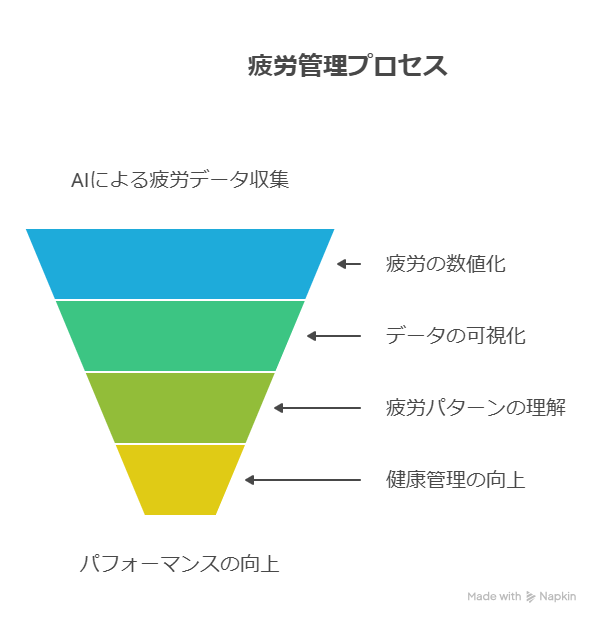

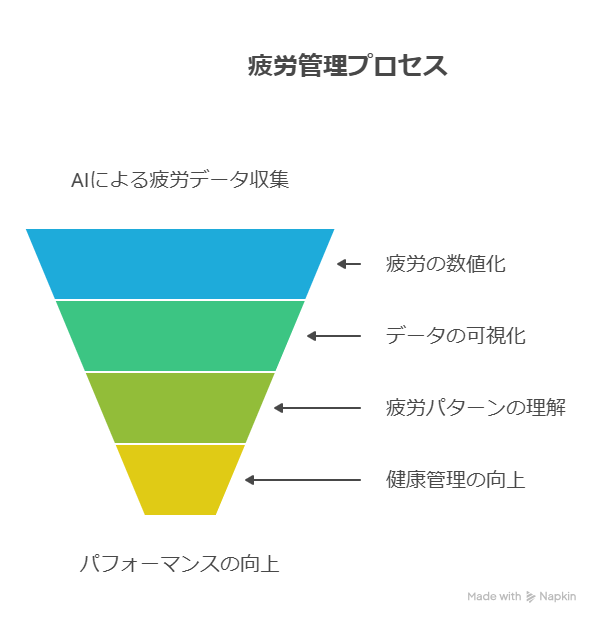

AIで「疲れを数値化」して可視化する

継続を止める最大の敵は、自分の疲れに気づけないことです。

AI分析を使えば、疲労の兆候を客観的に把握できます。

たとえば、執筆時間の推移やキーワード出力精度の変化をAIで解析すると、集中力の落ちるパターンが見えてきます。

| 分析項目 | AIの検出結果 | 対応策 |

|---|---|---|

| 平均執筆時間 | 40分→70分 | 書く時間を午前に変更 |

| 構成精度 | 一貫性が低下 | テンプレート更新 |

| 投稿間隔 | 遅延発生 | 自動投稿を週単位に変更 |

AIが「ペースを守るためのデータ」を出してくれることで、「止めない」ではなく「整えながら続ける」運営が可能になります。

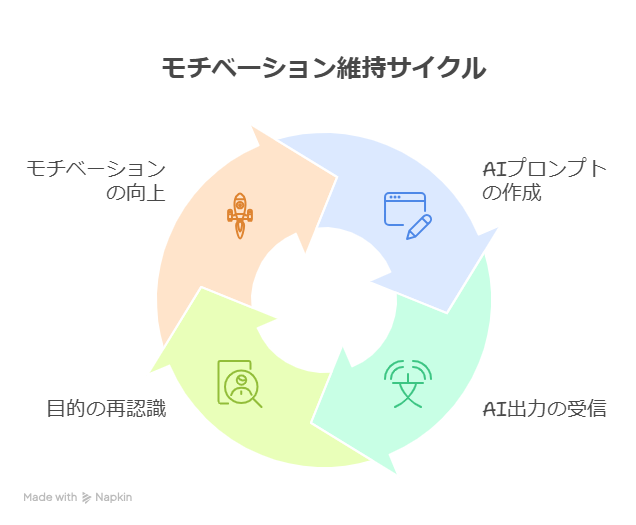

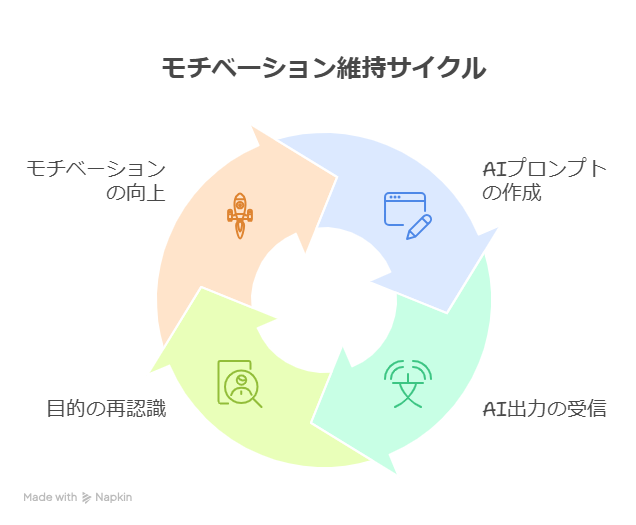

モチベーションが落ちたとき、AIに初心を思い出させてもらう

AIのすごいところは、感情を持たないことです。

だからこそ、冷静に原点を見せてくれます。

よくChatGPTに「なぜ自分はこのブログを始めたのか、初心の気持ちをまとめて」と打ち込みます。

すると、昔のメモや記事をもとに、当時の想いを整理してくれる。

読むたびに「ああ、自分はこういう気持ちで始めたんだ」と思い出せるんです。

モチベーションは努力で保つものではなく、思い出すものだと思います。

AIは、いつでもその思い出すきっかけをくれる存在です。

AIと共に歩む「続ける力」

昔、何度もブログをやめました。

成果が出ない、時間がない、自分には向いていない。

そう思い込んでいました。

でもAIを使うようになって、やっと分かりました。

続ける力は特別な才能ではないんです。

AIとリズムを合わせて、自分を許す設計を作ること。

それが、安定して信頼を積み上げるブログの本質だと感じています。

AIが整えるのは仕組み。

人間が整えるのはリズム。

この2つが噛み合ったとき、ブログは自然に伸びていきます。

AIと共に歩むようになってから、止まってもまた戻れる自分になれました。

それだけで、もう挫折ではないと思えるようになりました。

完璧を求めるより、戻れる仕組みを作る。

それが、AI時代の続けられるブログ運営の本当の形です。

まとめ

AIを活用すれば、継続が苦手な人でも“止まらずに書けるブログ”を作ることができます。

大切なのは、AI任せにするのではなく、信頼を積み上げる仕組みを整えること。

日々の執筆をAIで補助しながら、読者との関係を深めていくことで、安定した収益へとつながります。

「継続できる導線」を整えれば、時間に追われずに“信頼が自動で育つブログ”を育てることができるのです。

-

[AI×LTV最適化|継続して売れる信頼の循環導線を作る5つのステップ]

-

[AI×リピート導線|信頼を継続収益に変える仕組み]

-

[AI×関係構築|信頼を育てるファン化マーケティング戦略]

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

この記事では、AIでブログ運営を安定化させる具体的なルーティンとタスク設計法を紹介しました。

けれど、継続の本質は“作業を止めないこと”ではありません。

“心が戻れるリズム”を持つことです。

AIが仕組みを整え、人が想いを保つ。

そのバランスこそが、安定収益の原点。

その想いを、note版で綴っています👇

コメント