AIを使って記事を効率化できるようになっても、思ったように成果が出ない。

そんな感覚を味わったのは一度や二度ではありません。

かつての自分も、何度も「次こそは」と思ってブログを立ち上げては、気づけば放置してしまっていました。

どんなに良い記事を書いても、読者が一度読んで離れてしまう。

そんな流れの途切れこそ、ブログが伸びない最大の理由だったんです。

この記事では、自分自身がAIを使いながら再訪率を高めていった実体験をもとに、「もう一度戻りたくなるブログ」を作る設計法を紹介します。

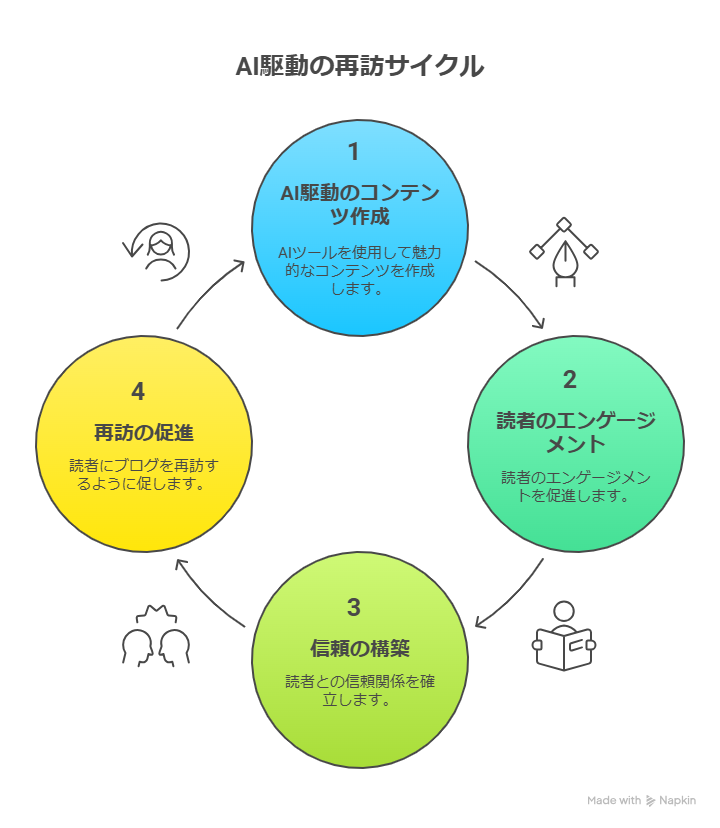

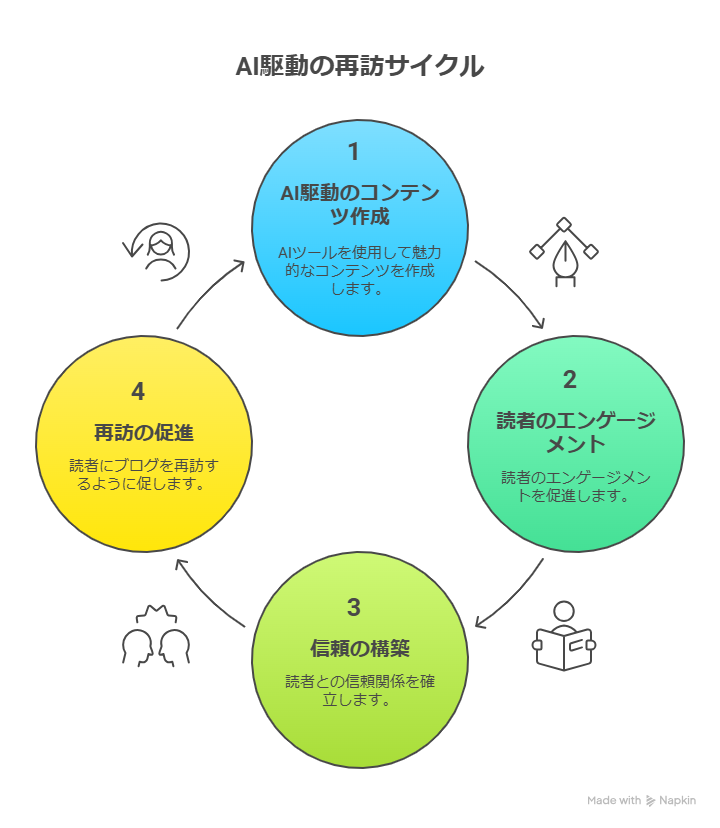

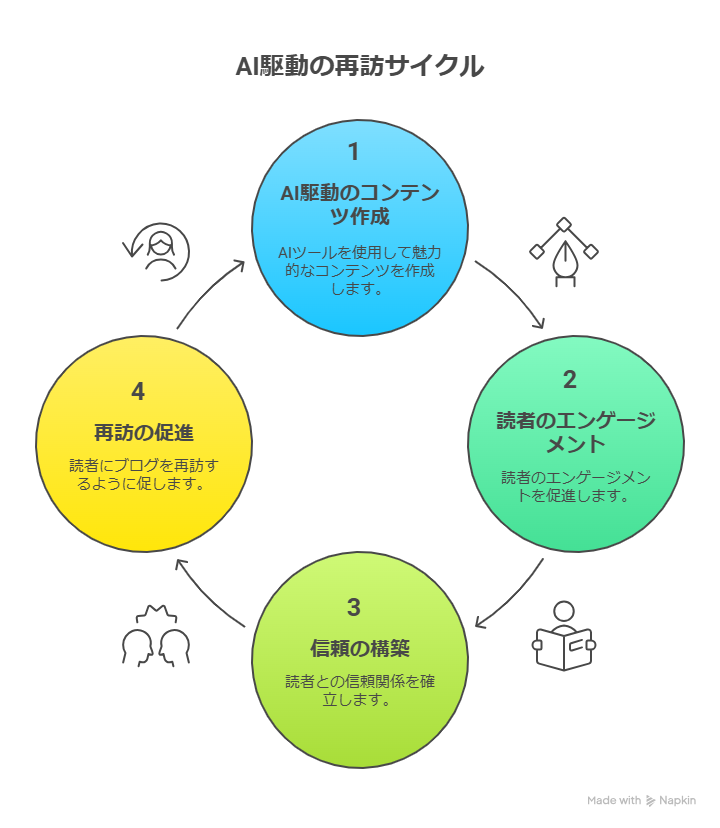

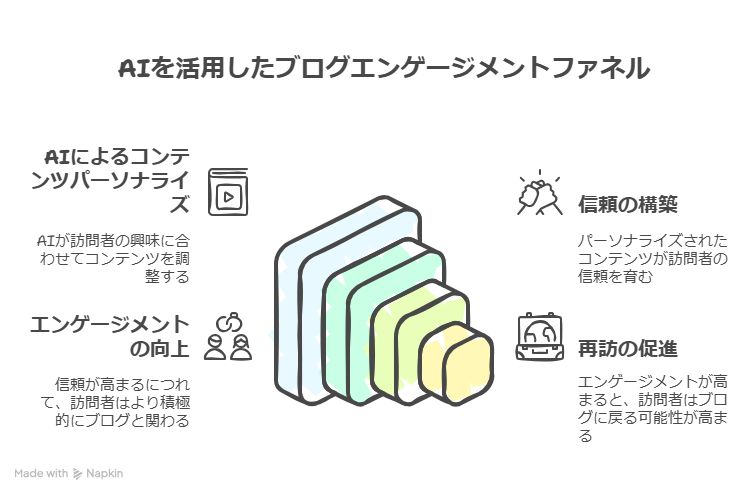

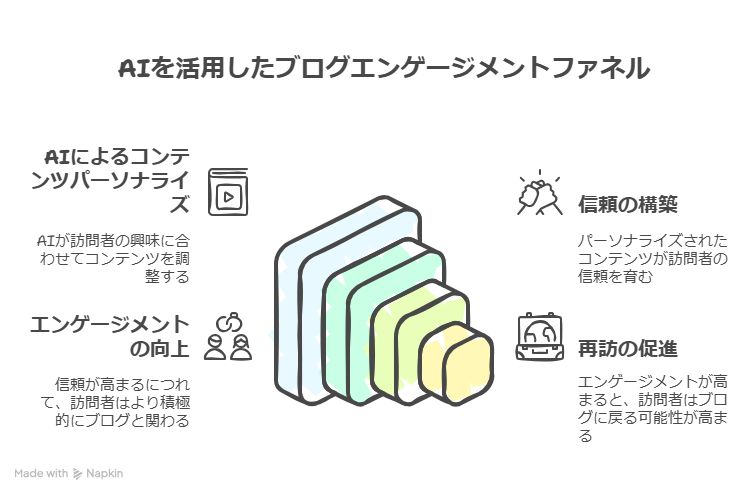

AI時代に必要なのは再訪される流れ

AIを使えば、記事の量産は簡単です。

構成も見出しも、検索意図を拾うことも全部できる。

でも、その先が続かない。

アクセスはあるのに、次につながらない。

そんな壁に何度もぶつかりました。

特に、独学でブログを始めた頃は「いい記事を書けば読まれる」と思い込んでいました。

けれど、現実はまったく違いました。

読者は一度読んで満足し、他の記事には行かない。信頼も積み上がらない。

そのたびに「自分には向いていないのかもしれない」と落ち込んでいました。

あるとき、メンターにこう言われたんです。

「記事の質じゃなくて流れを作れ」

その言葉で初めて気づきました。

ブログは点ではなく線で読むものなんだと。

そしてAIは、その線を描くために最適なツールだとわかったんです。

再訪の流れを作る第一歩

再訪率を上げるための最初の一歩は、読者の興味を自然につなぐことです。

自分がやったのは、AIに「この記事を読んだ人が次に知りたくなることは何か?」を抽出させることでした。

人間の勘だけで導線を作ると、どうしても主観が強くなりすぎる。

でもAIにキーワードや検索意図を拾わせると、読者が実際に抱えている次の疑問が見えてきます。

たとえば「AIブログの始め方」を読んだ人が次に知りたいのは、「どうやって継続するか」や「どうやって信頼を積み上げるか」。

その流れをAIが教えてくれるので、次の記事の方向性が自然に決まります。

この「次に読むべき記事」を設計するだけで、読者の滞在時間も再訪率も目に見えて変わりました。

量産よりも循環

AIで記事を大量に作っても、結局は読者の心に残らなければ意味がありません。

自分が感じたのは、記事の数よりも「どう循環させるか」が大事だということです。

だから、記事ごとに感情の動線を意識するようにしました。

たとえば、焦っている読者には「共感」を。

迷っている読者には「一歩踏み出せる理由」を。

そうやって感情の流れをつなぐと、自然と「またこのブログを読みたい」と思ってもらえるようになります。

AIが効率を支えるなら、人の役割は温度を届けること。

これが再訪導線の根幹だと感じています。

AIで信頼を積み上げる導線設計

| ステップ | 目的 | AI活用ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1 | 読者の興味を次の記事につなぐ | 関連キーワードから記事群を構成 |

| ステップ2 | 記事の内容で信頼を積み上げる | 教育記事テンプレート+AI構成出力 |

| ステップ3 | 再訪のきっかけを設置する | 記事末の関連記事・LINE誘導設計 |

AIを使えば、記事単体ではなくブログ全体の構造を一気に設計できます。

でも、実際に効果が出るのは、AIに人の流れを教えたときだけです。

自分が試してきた方法の中で、最も成果を感じたのが「信頼を積み上げる順番」をAIに組ませることでした。

信頼は教育から生まれる

ブログで信頼を積み上げるには、「教育記事」が欠かせません。

でも、以前の自分はそこを飛ばしていました。

いきなり販売記事を書いて、「どうして売れないんだ」と悩んでいたんです。

今思えば当然でした。

読者は納得していないのに、行動するわけがありません。

AIにテーマを入力し、「初心者がつまずくポイントを3つ挙げて」と指示しただけで、教育記事の構成が一瞬で出ました。

その中から自分の経験を絡めて肉付けする。

たとえば「自分も最初の3か月は全然成果が出なかった」とか「AIを使うのが怖かったけど、一度慣れると一気に楽になった」といったリアルな体験を加えると、読者の反応が明らかに変わりました。

再訪を誘う感情の余白

記事の終わり方を少し変えるだけでも、再訪率は上がります。

以前は記事の最後に結論だけを書いていました。

でも今は、あえて余白を残します。

「次はこのテーマを深掘りします」とか「実際にAIを使ってみた体験談も書きます」と書くだけで、読者は続きが気になるものです。

AIで導線を設計する際に、この感情の余白を織り込むことが再訪のきっかけになります。

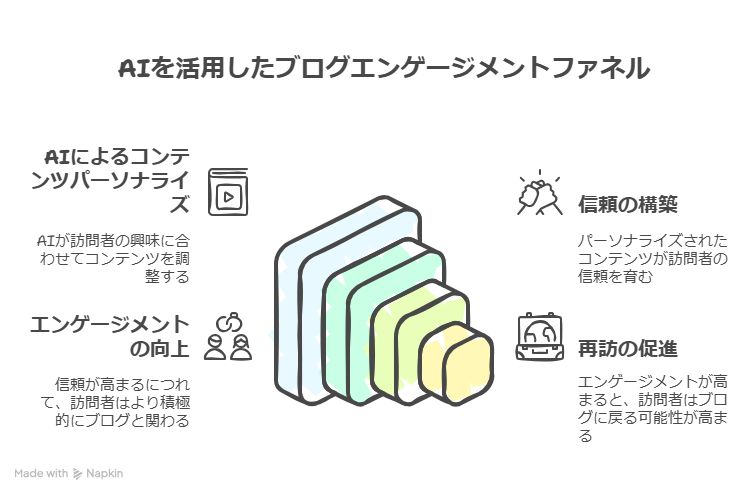

再訪を生むAIと人の分業

AIが得意なのは構造設計、人が得意なのは感情表現。

この役割を分けると、圧倒的に再訪率が変わります。

記事構成やリンク設計はAIに任せて、自分は読者の心を動かす一文を入れる。

「うまくいかないときに焦っていた」「AIに頼ることをためらっていた」

そんな小さな感情を入れるだけで、読者との距離が近づきます。

再訪とはつまり、「もう一度会いたくなる感覚」なんです。

信頼が循環する再訪型ブログの全体像

| 段階 | 記事の役割 | ゴール |

|---|---|---|

| 集客記事 | 検索から読者を呼び込む | 興味を持たせる |

| 教育記事 | 信頼と理解を深める | 行動のきっかけを作る |

| 販売記事 | サービスや教材を紹介 | 購入・登録につなげる |

| 再訪導線 | 記事間の回遊を生む | ファン化・LTV向上 |

再訪導線を意識したブログは、ただの情報発信ではなく「信頼の循環装置」になります。

AIが構造を支え、人が感情を動かす。

この組み合わせが、ブログを継続的に読まれる形に変えていきます。

ブログ全体を一つの物語にする

自分が意識しているのは、記事を点ではなく章としてつなぐことです。

たとえば「AI×導線設計」が第一章、「AI×LTV拡張」が第二章、「AI×再訪導線」が第三章というように。

この流れを作ると、ブログ全体が一冊の本のようになります。

読者は記事を読みながら自然に次の章へ進み、気づけばファンになっている。

この「物語型の構成」こそ、再訪導線の完成形だと思っています。

再訪導線の裏側にある信頼の積み木

信頼は、記事単体で生まれるものではありません。

「前回も読んでよかった」「この人は嘘をつかない」

そう思ってもらえたとき、初めて再訪が生まれます。

自分は何度も失敗してきました。

独学で学んでいた頃は、情報を詰め込みすぎて、かえって距離を作っていました。

でもメンターから「読者は知識じゃなくて信頼を見ている」と言われてから、文章が変わりました。

その結果、初めて「次の記事も楽しみにしています」というコメントをもらえたんです。

正直、あの瞬間が一番うれしかった。

再訪導線は、数字よりも先に信頼の証として現れます。

継続できる理由を作る

ブログが続かない最大の原因は、孤独です。

自分も何度も心が折れそうになりました。

でもAIを使うようになってから、少しずつ変わりました。

記事構成をAIが出してくれる。ネタ探しも自動化できる。

そのおかげで「何を書けばいいかわからない」というストレスがなくなり、継続できるようになったんです。

AIは単なるツールではなく、継続の味方です。

再訪導線を設計することで、自分自身もブログを続けるモチベーションが保てるようになりました。

まとめ

AIを使って効率化する時代だからこそ、再訪導線が大切になります。

一度読まれて終わるブログではなく、「また戻りたくなるブログ」を作る。

そのためには、AIで流れを設計し、人が温度を加える。

この組み合わせが、読者との関係を長期的に育てる鍵になります。

自分自身、何度も挫折してきたからこそ言えます。

再訪導線を作ることで、ブログは孤独な発信から信頼を積み上げる対話に変わる。

そして、AIはその対話を支えるパートナーになる。

書くことが苦手でも大丈夫です。

AIが流れを整え、あなたが想いを添える。

それだけで、もう一度読まれるブログは作れます。

信頼は一夜では築けません。

けれど、AIと一緒なら、積み上げる速度を何倍にもできる。

自分もそうやって、何度もやり直してきました。

だから今度こそ、続けられるはずです。

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

コメント