AIを使えば、記事の執筆や配信は驚くほど効率化できます。

けれど、どれだけ自動化を進めても“信頼”だけはAI任せにはできません。

最終的に読者が残る理由は「この人の言葉が好きだから」だと、自分は何度も痛感しました。

自分はもともと典型的なノウハウコレクターで、教材を買っては実践せず、また次のノウハウに手を出すタイプでした。

「AIを使えば楽に稼げる」という言葉に飛びついた時期もあります。

でも、AIが動いても人が動かなければ、信頼は積み上がらないんですよね。

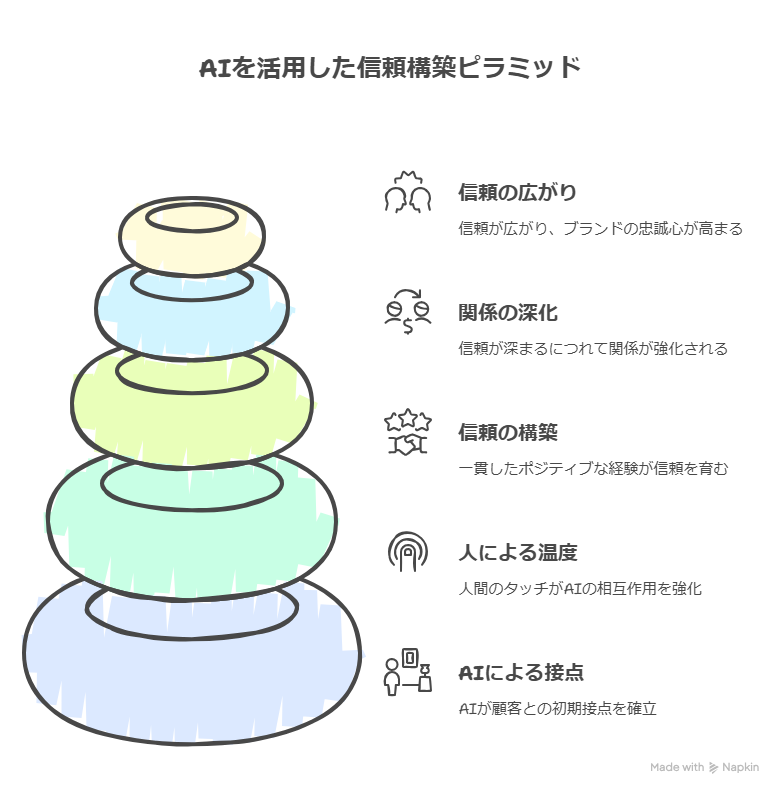

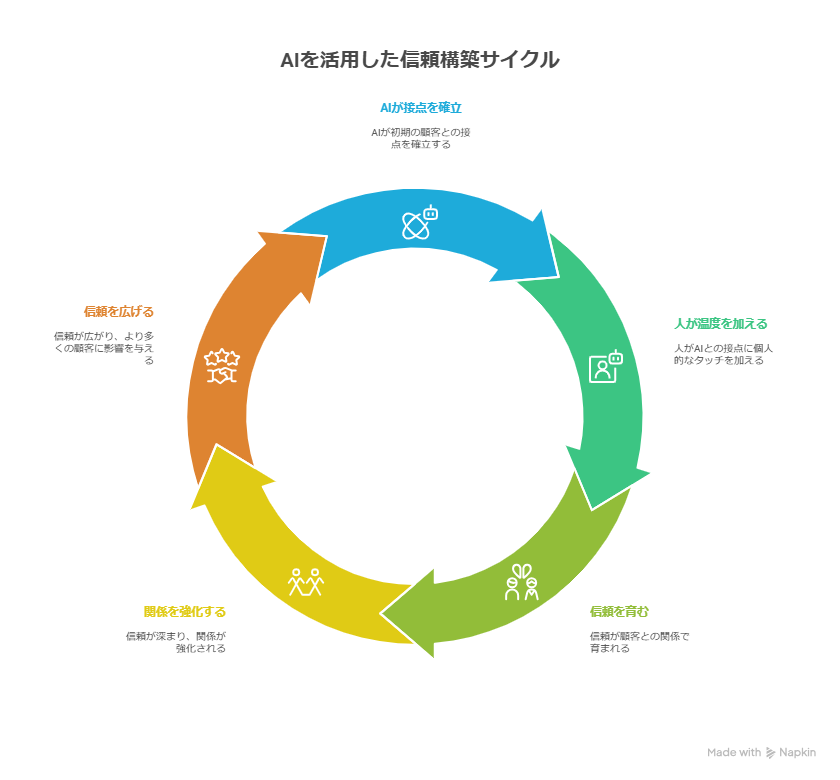

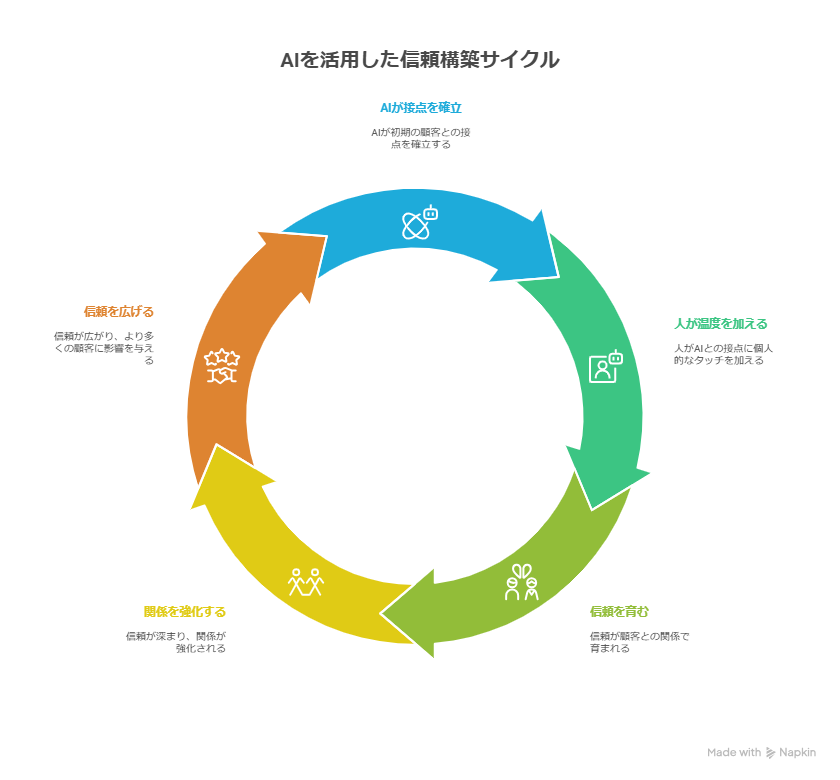

この記事では、そんな過去の自分と同じように「継続できない」「書いても反応がない」と悩む人に向けて、AIを使いながら信頼を広げる関係性マーケティングの実践方法を、5つのステップでお伝えします。

AIが導線を整え、人が温度を与える。

この両輪を回すことが、ブログで長く信頼される人になるための鍵です。

読者を“数”ではなく“名前”で見る発信に変える

自分が最初に学んだのは、アクセスよりも“名前”を大切にすることでした。

独学でブログをやっていたころは、GoogleアナリティクスのPVばかり見て一喜一憂していました。

でも、数字を追っても関係は深まりません。むしろ、距離が広がっていく感覚さえありました。

あるとき、メンターから「読者をフォロワーじゃなく“友人”として扱ってみて」と言われたんです。

半信半疑で、LINE登録者に「いつも読んでくれてありがとうございます」と一言添えるようにしました。

すると、返信が来たんですよ。

そのときに初めて、「画面の向こうにも同じように時間を使って読んでくれている人がいる」と実感しました。

AIが進化しても、人の心を動かすのは“名前を呼ぶ温度”です。

機械的に発信するだけでは伝わらない想いを、あなた自身の言葉で補っていく。

その意識の違いが、信頼の積み重ねを変えていきます。

名前を意識した発信で信頼が生まれる瞬間

ブログやメール、SNSで「誰に向けて書いているのか」を意識すると、言葉の選び方が自然と変わります。

例えば、以前は「読者の皆さん」と書いていた部分を、具体的に「ブログを再スタートしたばかりのあなたへ」と変えるだけで、メッセージが届く感覚が全然違いました。

相手が自分の状況を理解してくれていると感じる瞬間、信頼は一気に近づくんです。

AIが発信の効率を上げてくれても、そこに“あなたらしさ”がなければ埋もれてしまいます。

AIが作る文章の骨格に、自分の声を載せること。

それが、数ではなく名前を見つめる発信の第一歩になります。

AIで接点を広げ、人が関係を深める

| 活用領域 | AIの役割 | 目的 |

|---|---|---|

| ブログ記事 | 検索意図に基づく構成提案 | 新規読者との接点拡大 |

| SNS投稿 | 自動ポスト・時間最適化 | 認知の拡散 |

| メール配信 | セグメント別メッセージ | 継続的な接触 |

独学でブログをやっていた頃、自分は「出会いがない」ことに悩んでいました。

いい記事を書いても読まれない。発信しても反応がない。

原因は単純で、接点を作る仕組みがなかったんです。

AIを導入してから、状況は一変しました。

ChatGPTで記事構成を作り、Notionでスケジュールを管理、ZapierでSNSに自動投稿。

すると、自分が寝ている間にもアクセスが増え、読者との接点が生まれていく。

AIが“出会いの装置”として動き出した瞬間でした。

ただし、接点を広げるだけでは関係は続きません。

そこで重要になるのが「AIに拡散を任せ、人間が関係を深める」バランスです。

AIが作ってくれた接点に、どれだけ“人の温度”を加えられるか。

そこが信頼を広げる分岐点になります。

AIが出会いを作り、人が関係を温める流れ

自分は今、AIを「広げる担当」、自分を「温める担当」として使い分けています。

AIがSNSで発信を広げてくれることで、自分はメッセージの返信や、感想への返答に集中できる。

こうした役割分担を意識すると、発信が格段に楽になります。

かつては一人で全部やろうとしていました。

記事執筆、配信、コメント返信、分析…どれも中途半端になっていました。

でもAIを導入してからは、「自分にしかできないこと」に集中できるようになったんです。

この感覚は、手放してみないとわからないかもしれません。

AIが出会いを作り、人が関係を深める。

この流れを仕組みとして組み込むことで、ブログは自然と“つながりの場”に変わっていきます。

共感を生む“温度”を加える言葉を意識する

AIが書く文章は整っていますが、整いすぎているとも言えます。

かつて自分もChatGPTを使って、構成完璧・文法正確な記事を量産していました。

でも読まれなかったんです。

理由は簡単で、“人間らしい揺らぎ”がなかったから。

人が共感するのは「完璧な説明」ではなく、「自分もそうだった」という温度です。

自分が初めてAI記事に“感情の一文”を入れたとき、反応が明らかに変わりました。

「初めてこの仕組みを使ったとき、正直少し怖かった。」

そんな本音の一言が、整った文章よりもずっと届いたんです。

共感を呼ぶ文章は、完璧より不完全を残す

AIが作る文は滑らかで、論理的です。

でも、完璧な文は共感を遮断してしまうことがあります。

人は“隙”や“迷い”に共感する生き物だからです。

自分は今でも記事を書くとき、あえて少し崩すようにしています。

語尾を整えすぎない、感情をそのまま言葉にする。

そうすると、読者から「本音が伝わる」と言われることが増えました。

AIが整える力を持っているなら、人は“乱す勇気”を持てばいい。

このバランスこそ、AI時代に信頼を生む文章術だと感じています。

関係を循環させる導線を設計する

信頼関係は偶然生まれるものではありません。

導線の中に、再訪の仕組みを設計する必要があります。

自分自身も、AIを導入する前は読者が“通り過ぎるだけ”のブログになっていました。

導線を作り直すときに意識したのは、「AIが発見を作り、人が共感を与え、仕組みが関係を維持する」という流れでした。

ブログで記事を見つけてもらい、LINEでつながり、メルマガで関係を深める。

この一連の流れをAIがサポートしてくれると、信頼は循環し始めます。

【関係性の循環モデル】

発見(AIが接点を作る)

↓

共感(人が想いを伝える)

↓

維持(仕組みが関係を支える)

↓

再訪(AIがリマインドを自動化)

導線を整えることで“戻ってくる読者”が増える

昔は「一度読まれたら終わり」だった記事が、今では「また読みたい」と言われるようになりました。

違いは、AIが自動でリマインドを送ってくれるから。

忘れた頃に届く一通のメールが、関係を思い出させてくれる。

これがAI時代の“再訪設計”です。

仕組みが関係を支え、人が温度を加える。

この循環が動き出すと、信頼は時間とともに育っていきます。

信頼を“データ”で確認する

| 指標 | 意味 | AI活用例 |

|---|---|---|

| リピート訪問率 | 読者の関心度 | Google Analytics+ChatGPT分析 |

| コメント率 | 共感の深さ | テキスト感情抽出 |

| メルマガ開封率 | 継続接触度 | 自動レポート生成 |

信頼という目に見えないものも、AIを使えば「感触」として掴めるようになります。

自分は毎週、ChatGPTにメルマガの反応を分析させています。

どんな言葉に反応が多かったか、どんなテーマで離脱が多かったか。

これを数字ではなく“温度の変化”として見るようにしています。

例えば、開封率が少し下がったときは「最近ちょっと温度が下がってるな」と感じます。

コメントが増えた週は、「今週は心が動く話題だったんだな」と思う。

数字を“温度の指標”として扱うと、データにも人間味が出てくるんです。

AIで信頼の変化を見える化する

AI分析の魅力は、短時間で“信頼の傾向”を把握できることです。

自分はGoogle AnalyticsとChatGPTを連携させて、リピート率やコメント数を見ています。

数値を追うのではなく、変化を追う。

そこに、次の改善のヒントがあります。

AIがデータを示し、人がその背景を読み取る。

その往復の中に、信頼を深める余地があると思っています。

まとめ

AIが導線を整え、人が温度を与える。

このシンプルな構造が、関係性マーケティングの本質です。

AIを使えば、出会いは増える。けれど、信頼を積み上げるのはあなたの言葉です。

昔の自分のように、「何を書けばいいかわからない」「続かない」と感じている人ほど、AIを活用してほしいと思います。

AIはあなたの代わりに動いてくれる“相棒”です。

接点を作るのはAI、想いを伝えるのは人、仕組みで支えるのは導線。

この3つが重なったとき、ブログは単なる発信の場から、信頼が育つ居場所に変わります。

今こそ、AIを使って“信頼が循環する仕組み”を設計していきましょう。

発信をやめない限り、あなたの言葉は誰かの心に届き続けるはずです。

この記事では、AIを使って“関係を育てる導線”を設計する方法を紹介しました。

けれど、信頼を育てる根っこにあるのは、「届けたい人を思い浮かべる気持ち」です。

数字よりも、人の名前を。

AIよりも、あなたの想いを。

その感覚を忘れずに発信することが、何よりの“信頼設計”です。

心の温度を取り戻したい人へ、note版でその想いを書きました👇

→ 「数字じゃなく、名前で覚えられる関係を。AIがつなぐ“信頼の発信”」

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

コメント