AIを使えば、記事はどんどん量産できます。

タイトルを工夫して、キーワードを盛り込んで、見出しも整える。

それでアクセスは確かに増えるんです。

でも、ある時ふと気づきました。

読まれているのに、反応がない。

問い合わせも、登録も、商品も売れない。

「なぜだろう?」

あの頃の自分は、アクセスが増えたことに安心して、読者の“信頼”を積み上げることを忘れていました。

今振り返ると、ここがAIブログ最大の落とし穴でした。

AIで書く「集客記事」は、検索から人を集める力があります。

でもそのあと、「この人から学びたい」と思わせる“教育記事”がなければ、収益化にはつながりません。

この記事では、自分自身の失敗をもとに、信頼を積み上げるための教育記事テンプレートと、再現性の高いAIプロンプトを紹介します。

教育記事とは?思考を変えることで信頼が生まれる

教育記事という言葉を聞くと、どうしても「知識を教える記事」をイメージしがちです。

でも本質はそこではありません。

教育記事とは、読者の「思考を変える記事」です。

たとえば昔の自分は、AIライティングを“自動化ツール”だと思っていました。

AIに任せてしまえば、記事が勝手に伸びる。

そう信じて、1か月で100記事を量産したこともあります。

結果はどうだったか。

アクセスは伸びたのに、誰も残らなかった。

読者が“記事の中身を信じていなかった”んです。

そのとき気づきました。

記事の目的は、検索順位を取ることじゃない。

「読者の考えを変えること」こそ、教育記事の役割なんだと。

信頼は、知識の量ではなく“納得の深さ”から生まれます。

読者の誤解をやさしく解き、正しい考え方へ導く。

それが教育記事の本質です。

教育記事とは、ただ知識を伝える記事ではありません。

読者の「思考を変える」記事です。

❌悪い例(知識型)

「AIライティングの使い方を紹介します」

✅良い例(教育型)

「AIを使ってもうまくいかない理由は、“人の言葉”を入れていないからです」

後者のように、読者の“誤解”をやさしく正すことで、「この人は本質を理解している」と信頼が生まれます。

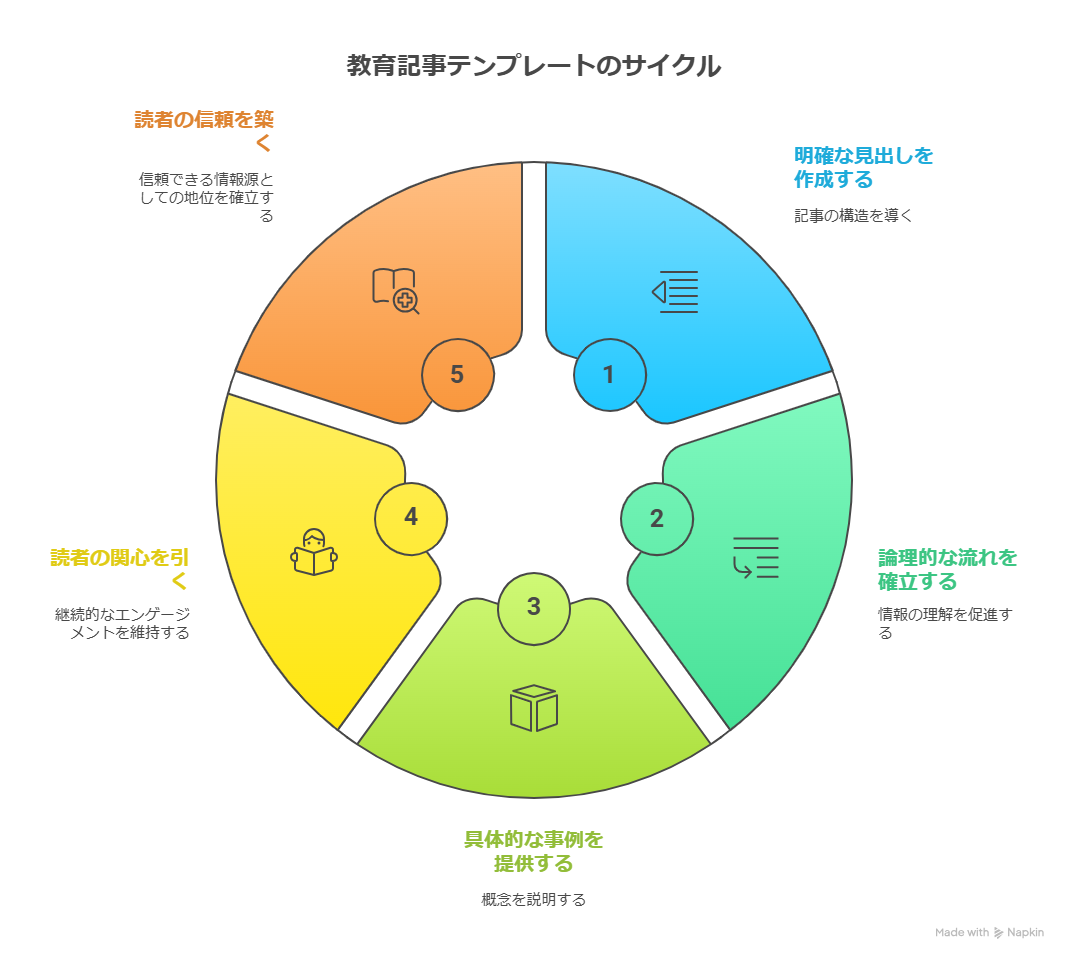

集客記事から教育記事、そして販売記事への流れ

| フェーズ | 目的 | 記事の内容 | 成果 |

|---|---|---|---|

| 集客記事 | 読者を集める | 検索ニーズに応える | アクセス獲得 |

| 教育記事 | 信頼を築く | 読者の考え方を変える | ファン化・共感 |

| 販売記事 | 行動を促す | 解決策=商品を提示 | 成約・収益 |

ブログの収益導線は、大きく3段階に分かれます。

まず、検索から人を集める「集客記事」。

次に、考え方を変える「教育記事」。

最後に、行動を促す「販売記事」。

自分が最初につまずいたのは、真ん中の教育記事でした。

集客ばかりに力を入れて、信頼を育てる時間を取らなかった。

その結果、販売記事を書いても反応がなかったんです。

この段階をすっ飛ばすと、どれだけ良い商品を紹介しても売れません。

なぜなら読者は「まだその商品を受け入れる準備ができていない」から。

教育記事は、その準備を整える場所なんです。

信頼が生まれれば、販売導線は自然に機能します。

押し売りしなくても、「この考え方をもっと学びたい」と感じてもらえる。

自分がメンターから教わって変わったのは、まさにこの考え方でした。

教育記事の構成テンプレート

ここからは、自分が実際に使っている教育記事の構成を紹介します。

どのジャンルでも使える汎用テンプレートです。

H2:よくある間違い・勘違いの共感

H3:なぜその考え方が成果を妨げるのか

H2:新しい考え方・正しい原則の提示

H3:具体例・体験談を交えて深掘り

H2:読者が今日からできる行動ステップ

H3:次の記事(販売導線)へのつなぎ

最初に「読者の誤解を正すタイトル」を設定します。

たとえば「AIで量産しても信頼されない理由」というように、読者が無意識に抱えている思い込みをテーマにする。

次に、最初の見出しでは「共感」を書きます。

過去の自分と同じように悩んでいる読者に、「自分もそうだった」と語りかける。

この共感の部分を省略すると、いくら正しいことを書いても響きません。

続いて、なぜその考え方が成果を妨げるのかを解説します。

「AIは自動化ツール」という誤解が、成長を止めていると気づかせる部分です。

このとき、専門用語よりも“感情の言葉”を使うと伝わりやすいです。

次に「新しい考え方」を提示します。

自分の場合は、「AIは効率化のためのパートナー」だという視点を伝えました。

読者の中に新しい認識を生むことで、「なるほど」と信頼が芽生えます。

そして、体験談や具体例を交えながら深掘りします。

たとえば「1日3記事をAIで書いていた時期は、心がどんどんすり減っていった」など、実際のエピソードを挟む。

リアルな体験こそ、教育記事に“温度”を生みます。

最後に「今日からできる行動ステップ」を提示します。

「まずはAIが書いた文章に1行だけ“自分の言葉”を足してみよう」

このように、小さく始められる行動を具体的に示すことが大切です。

教育記事をAIで作るプロンプト

ここで紹介するAIプロンプトを使えば、教育記事の骨格を自動で作ることができます。

自分も実際、下書き段階ではこのプロンプトを使っています。

以下のテーマで、信頼を築くための教育記事構成を作ってください。▼テーマ:AIブログで信頼を積み上げる方法▼目的:

読者の誤解を解き、正しい方向性を示し、行動を促す。▼出力内容:

1. SEOに最適化されたタイトル(3案)

2. 見出し構成(H2〜H4)

3. 導入文(共感+誤解提示)

4. 教育ポイント(読者の思考を変える主張)

5. 行動ステップ(小さな一歩)

このプロンプトをChatGPTに入力すれば、あなたの経験と想いを加えるだけで“教育記事”が完成します。

自分はこのテンプレートに自分の体験や想いを加えるだけで、毎回“読者からの反応が返ってくる記事”を書けるようになりました。

AIに任せるのではなく、“AIと対話する”ことで教育記事の精度が上がっていく感覚です。

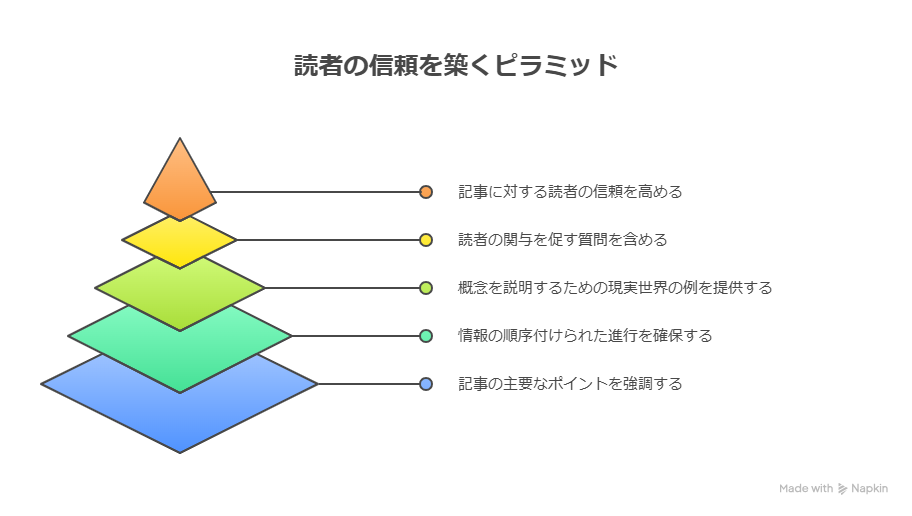

成功する教育記事の3つの原則

| 原則 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 共感から始める | 「私もそうだった」で心の距離を縮める | 過去の失敗体験を語る |

| 誤解を正す | 「実はそれ、逆なんです」と新しい視点を与える | AI=自動化ではなく、効率化ツール |

| 行動を促す | 小さな一歩を具体的に提示 | 「今日から1行でも“自分の言葉”を足す」 |

教育記事を成功させるために、意識すべき原則が3つあります。

共感から始める

最初に意識したいのは、共感から始めることです。

「自分もそうだった」と伝えるだけで、読者との距離が一気に縮まります。

自分も昔、「ブログが伸びないのは才能がないから」と思い込んでいた時期がありました。

その経験を正直に書くことで、同じように悩む人が「この人も同じだったんだ」と安心してくれたんです。

誤解を正す

次に大切なのは、誤解を正すことです。

読者の常識をやさしく裏返すことで、思考が動きます。

「実はそれ、逆なんです」と伝える一言には大きな力があります。

たとえば「AIは人間の代わりに文章を書くもの」ではなく、「人間の思考をサポートするもの」だと伝えるだけで、文章への向き合い方が変わります。

行動を促す

そして最後に、行動を促すことです。

読者が「自分にもできそう」と思える小さな一歩を提示することがポイントです。

難しいことではなく、「まずは1行だけ自分の言葉を足す」「AIに頼りきらず1段落だけ手直しする」など、すぐに実践できる行動で十分です。

教育記事は読まれて終わりではなく、“行動を生む記事”であることが大切です。

教育記事から販売導線へ自然につなぐ

教育記事のゴールは、販売ではありません。

読者の中に「もっと学びたい」という意欲を生むことです。

たとえば記事の最後にこう書きます。

「もしAIを使って収益導線を作る方法をもっと深く知りたいなら、次の記事でテンプレートとプロンプトを公開しています。」

この一文だけで、自然に次の導線へ進んでもらえます。

自分も以前は、「教育記事でセールスをしてはいけない」と思い込んでいました。

でも本当は、信頼があれば“案内”だけで十分なんです。

教育記事がしっかりしていれば、読者は自ら次の記事をクリックしてくれます。

教育記事は、信頼という見えない資産を積み上げるステップ。

焦らずに、じっくりと読者との関係を育てていくことが、最終的に収益につながります。

まとめ

自分は何度も挫折を繰り返してきました。

ノウハウばかりを追いかけ、成果が出ず、自分には才能がないと落ち込んだこともあります。

けれど、メンターに出会って初めて気づきました。

人が動くのは“知識”ではなく“信頼”だということを。

AIが進化しても、信頼は自動化できません。

けれど、AIを使って“信頼を積み上げる記事”を書くことはできます。

その第一歩が、教育記事です。

もし今、アクセスはあるのに収益が伸びないと感じているなら、まずは読者の考えを変える教育記事を書いてみてください。

たった一つの視点を変えるだけで、ブログの流れは大きく変わります。

そして、教育記事の背景や「なぜ信頼が必要なのか」をもっと深く知りたい人は、noteで詳しく解説しています。

「AIで量産しても信頼されない」から抜け出すための教育記事の書き方、よかったら読んでみてください。

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

コメント