ブログを再スタートするとき、いちばん悩むのが「最初の1記事に何を書くか」ではないでしょうか。

自分も何度もここでつまずいてきました。

ノウハウを集めては迷って、書けないまま時間だけが過ぎていく。

そんな経験を何度も繰り返して、正直、自信を失っていました。

でもある日、メンターに出会って「最初の記事こそ“設計図”なんだ」と教わったんです。

この一言で、すべてが変わりました。

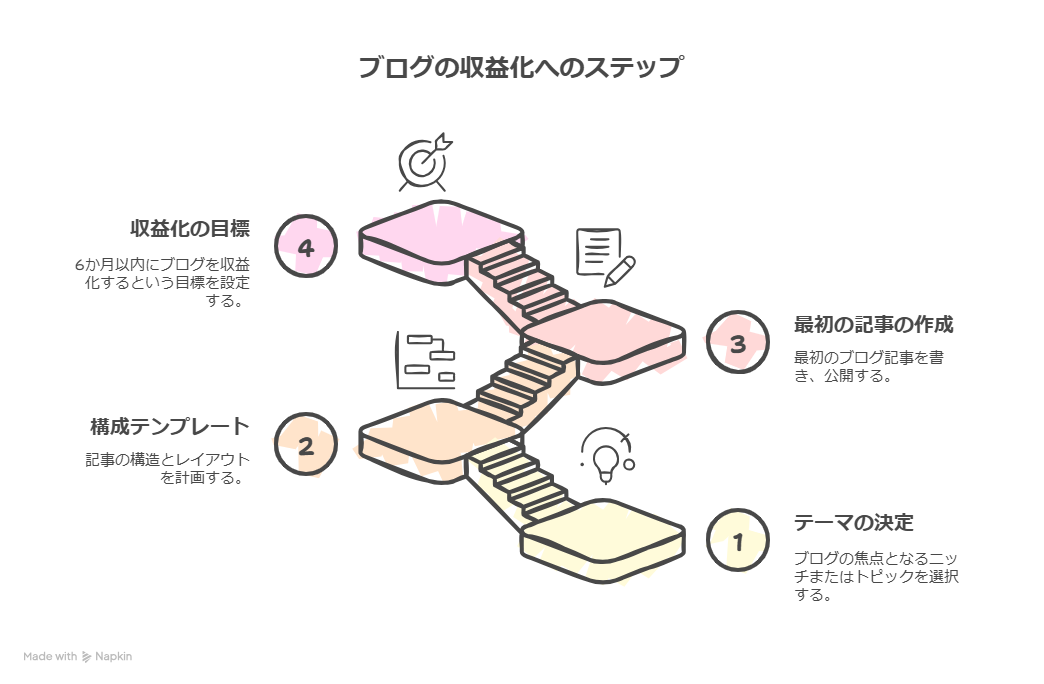

ここでは、6か月で収益化を狙うための最初の1記事のテーマ決定と構成テンプレートを、実体験を交えながら解説します。

これを読めば、「何を書けばいいか分からない」と迷う時間が減り、収益化までの道がぐっと近づくはずです。

最初の1記事の目的を理解する

最初の記事を書く前に、まず理解しておきたいのが「目的」です。

ブログ初心者や再挑戦者の多くは、ここを勘違いしてしまいます。

私が最初に書いた記事は、「自分が伝えたいこと」ばかりでした。

日々の気づきや考えをただ並べたような内容です。

書いているときは気持ちよかったのですが、誰にも読まれませんでした。

メンターにその記事を見せたとき、「読者の悩みが見えない」と一言で切り捨てられました。

あの瞬間は少しショックでしたが、今ならその意味がよく分かります。

ブログの最初の1記事の目的は「自分を知ってもらうこと」ではなく、「読者の問題を一緒に解決していく入り口を作ること」です。

たとえば「ブログで稼ぎたいけど、何から始めればいいか分からない」という人に向けて、「最初にやるべきこと」を丁寧に書く。

それが最初の1記事の役割なんです。

最初の記事を「自己紹介」や「日記」で終わらせてしまうと、検索からも読者からもスルーされやすくなります。

だからこそ、「誰に向けて書くのか」「どんな悩みを解決するのか」を最初に明確にすることが大事なんです。

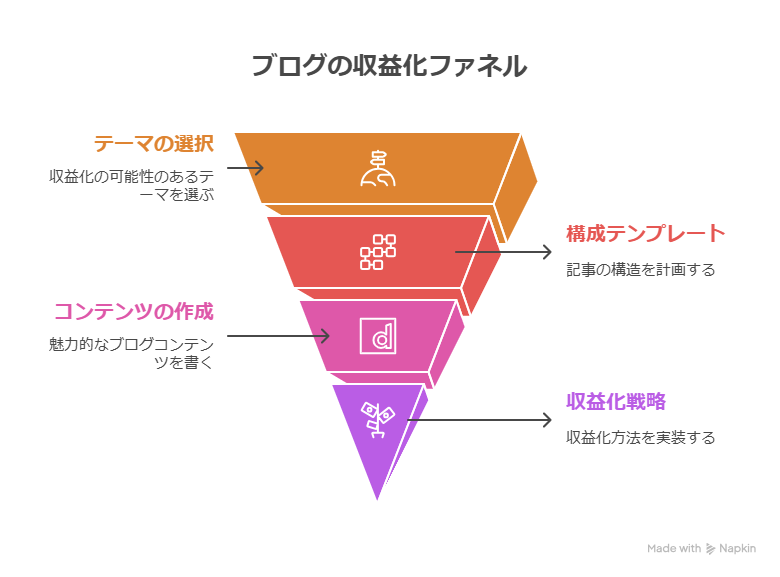

収益化を意識したテーマ決定の考え方

最初の記事を書くとき、テーマをどう決めるかが勝負を分けます。

私が昔やっていたのは、「とにかく思いついたテーマで書く」ことでした。

たとえば「ブログの楽しさ」とか「継続が大事」という抽象的な話。

結果は、誰にも届かない記事の量産です。

収益化を狙うなら、テーマは“読者の検索意図”から決める必要があります。

つまり「読者が今まさに困っていること」をキーワードにして書くということです。

最初のテーマは「読者の悩み」を起点にする

私はメンターから「読者の頭の中を想像しろ」と言われました。

たとえば、これからブログを始めたい人は「どんなテーマで書けばいいのか分からない」「最初の1記事って何を書けばいいの?」と悩んでいます。

この悩みを解決する記事こそ、検索されやすく、収益化につながる入り口になるんです。

テーマを決めるときは、自分が過去に悩んだことを思い出すのがいちばん早いです。

私の場合、「何を書いてもアクセスが伸びない」「方向性が定まらない」という経験がありました。

その経験をテーマにすると、自然とリアルな言葉が出てきますし、同じ悩みを抱える人に届きやすいです。

「稼ぐテーマ」と「書けるテーマ」を重ねる

テーマを決めるうえで大事なのは、「稼ぐテーマ」と「書けるテーマ」を両立させることです。

稼ぐテーマとは、検索ボリュームがあり、広告やアフィリエイト案件があるジャンル。

書けるテーマとは、自分が体験して語れるジャンルです。

たとえば、私は「ブログ再挑戦者向け」というテーマを選びました。

なぜなら、何度も挫折してきた自分の経験を、ありのままに書けるからです。

さらに、ブログジャンルには収益化しやすい案件(レンタルサーバーやWordPressテーマなど)も多い。

つまり、収益と体験の両方がつながるテーマだったんです。

この2つを重ね合わせることで、自然と収益化の道が開けていきます。

どちらか片方に偏ると、書けなくなったり、読まれなかったりするので注意が必要です。

6か月で収益化を狙うテーマ設定の考え方

テーマを決めるとき、多くの人が「稼げるジャンル」を探そうとします。

でも、実際は“続けられるジャンル”のほうが圧倒的に大事です。

私はこれまでに10回以上ブログを作り直しました。

美容系、投資、資格、転職…。

どれも途中で飽きて終わりました。

唯一続けられたのが、「自分が学びながら発信できるテーマ」でした。

続けられるテーマには「自分の経験」がある

たとえば、「ブログで挫折した経験」「AIを使いこなせなかった時期」「メンターに救われた体験」。

こうしたリアルなストーリーは、検索ユーザーにとっても価値があります。

人はノウハウだけでなく、感情やリアリティに共感します。

どんなにSEOを意識した記事でも、そこに“あなたらしさ”がなければ読まれません。

だからこそ、最初のテーマは「自分が経験したこと」から選ぶのが鉄則です。

AIブログなら「学び×実践」を同時に発信できる

AIを使ったブログ運営は、初心者でも始めやすいテーマです。

私自身もChatGPTを活用しながら、記事の構成やリサーチを効率化しました。

でも最初のうちは、AIが出してくれた文章を「そのままコピペ」していたんです。

結果は当然、アクセスゼロ。

そこで気づいたのは、“AIを使うスキル”そのものもコンテンツになるということ。

AIに頼るのではなく、AIと協働して成長する姿を発信することで、読者の信頼が生まれるんです。

テーマを決めるときに考える3つの軸

テーマを決めるときは、「過去の自分が知りたかったこと」「今の自分が続けられること」「未来の自分が誇れること」。

この3つの軸で考えると、ブレないブログになります。

私は最初、「AIで稼ぐ方法」という言葉だけに惹かれて動いていました。でも、本当に伝えたいのは「AIを使って、自分らしい発信で人生を変える方法」でした。

そこに気づいた瞬間、テーマが一本に定まりました。

最初の1記事に使える構成テンプレート

| セクション | 見出し例(H2/H3) | 内容のポイント | 読者に伝わる工夫 |

|---|---|---|---|

| 導入 | 「ブログを始めたけど、何を書けばいいかわからないあなたへ」 | 共感・悩み提示・この記事で得られることを明示 | 自分の体験を一言入れて、安心感を与える |

| H2:記事テーマの決め方 | 「最初の1記事は“稼ぐ”よりも“届けたい相手”で決める」 | 誰に・何を伝えるかを具体化するステップ | 読者像(ペルソナ)を1人に絞る例を入れる |

| H3:NGテーマ例 | 「最初から稼げるテーマを狙うのは失敗のもと」 | ありがちな失敗パターンを紹介 | 「過去の自分の失敗談」とセットで書くと信頼感UP |

| H2:キーワード選定 | 「検索されるテーマにするためのキーワードリサーチ」 | サジェストや関連キーワードの使い方 | 図や表で“調べ方の手順”を見せる |

| H3:キーワード決定のコツ | 「“読者の検索意図”を見抜く3つの質問」 | 読者の悩みベースで考える思考法 | 実際に使える質問テンプレを載せる |

| H2:構成テンプレート紹介 | 「初心者でも書ける1記事の型」 | 記事構成を箇条書きで見せる | “空欄を埋めるだけ”の例文形式にする |

| H3:テンプレート例 | 【導入】読者の悩み → 【本文】解決策3つ → 【まとめ】行動を促す | 使い方を1つずつ解説 | 実例を見せて「真似しやすい」と感じさせる |

| H2:書くときの注意点 | 「最初の記事でやりがちな3つのミス」 | 独りよがり・情報過多・行動喚起不足など | 「これは避けよう」という箇条書きで見やすく |

| H2:まとめ | 「1記事目は“発信の軸”を固めるチャンス」 | 記事テーマと構成を決めた意義を再確認 | 次の行動(例:次の記事テーマを決める)を提案 |

テーマが決まったら、次は構成です。

ここを感覚で書いてしまうと、読者が途中で離れてしまいます。

構成は、読者が「理解しやすい順番」で設計することが大切です。

導入文は「過去の自分」に語りかけるように書く

最初の導入文では、検索から来た読者の心をつかむことが目的です。

私はいつも、過去の自分に話しかけるように書いています。

たとえば、「何を書けばいいのか分からなくて手が止まっていた自分へ」といった感じです。

こうすると、読者が「自分と同じ悩みを持つ人が書いている」と感じやすくなります。

導入文の最後には、「この記事を読むとどんな未来が得られるか」を軽く示すと効果的です。

たとえば「この記事を読めば、最初の1記事の方向性が見えるはずです」といった一文を添えると、読者は続きを読みやすくなります。

本文は「悩み→原因→解決策→実例」の流れで

これはメンターに教わった鉄板の流れです。

いきなり解決策を書くのではなく、まず「なぜその悩みが生まれるのか」を説明してあげる。

そこから解決策を提示し、自分の実例を添える。

この流れにすることで、読者は自分ごととして理解しやすくなります。

たとえば「最初の1記事が書けない」という悩みに対して、「目的が定まっていないから」という原因を説明し、「読者の悩みをテーマにするといい」と解決策を示す。

そして「自分もそうして変わった」という体験を加える。

この一連の流れがあると、説得力がぐっと増します。

まとめは「行動を促す」一文で締める

記事の最後では、読者が次の行動をイメージできるように締めるのがコツです。

私はいつも「まずは〇〇をやってみてください」とか「今日から少しずつで大丈夫です」といった言葉を入れるようにしています。

行動を促す一文があるだけで、読者の満足度が高まり、再訪につながりやすくなります。

AIにテーマを決めさせる具体的プロンプト(コピペOK)

以下の条件を満たす「ブログ第1記事のテーマ案」を10個出してください。●ターゲット:一度ブログに挫折し、AIを使って再挑戦する人

●目的:6か月以内に月5万円以上の収益化を達成するロードマップに誘導すること

●記事の役割:AIを使ったブログ運営のメリットを理解させ、「自分もできる」と思わせる導入記事

●条件:検索されやすいキーワードを含むこと

最初の1記事を書くときのマインドセット

最初の記事は、誰にとっても重いものです。

特に再挑戦組にとっては、「また失敗するかもしれない」という不安がつきまとう。

私も何度もその気持ちを味わいました。

完璧を目指さず“出すこと”を最優先にする

最初の記事で完璧を目指すと、いつまで経っても公開できません。

私も昔は「もう少し整えてから」「画像を増やしてから」と言い訳ばかりして、結局投稿できなかったことがあります。

でも、メンターから「最初は出すことだけ考えろ」と言われた日、考え方が変わりました。

実際に公開してみると、たとえ未完成でも反応が返ってくるんです。

そこから修正すればいい。

継続できる環境を整える

記事を書く時間を確保するのも大切です。

私は朝30分だけ早起きして、必ずパソコンを開くようにしました。

たった30分でも、積み上げれば大きな差になります。

環境を整えることは、モチベーションよりも大事です。

意志の力だけに頼ると、どこかで途切れてしまいます。

挫折を“材料”に変える

これまで何度も失敗してきた人ほど、書くネタには困りません。

私も、何度もブログを投げ出してきました。

でも、いま思えばその経験がすべて記事の材料になっています。

「稼げなかった自分」を隠すのではなく、むしろ前面に出すことで、同じ悩みを抱えた人に寄り添えるようになりました。

最初の1記事は、そんな“挫折の記録”から始めてもいいんです。

まとめ

最初の1記事を書くのは、たしかに勇気がいります。

でも、完璧を求めるよりも、まず一歩踏み出すことが大事です。

自分もそうでした。

何度も挫折して、もうやめようと思ったときもありました。

でも、「また挑戦してみよう」と思えたのは、あのときメンターに「書けなくてもいい、出せば変わる」と言われたからです。

この記事を読んでいるあなたも、きっと似たような不安を抱えているでしょう。

けれど、書き始めた瞬間から流れは変わります。最初の1記事こそが、6か月後に収益化をつかむための最初の“行動”なんです。

焦らず、少しずつ、書きながら整えていきましょう。

きっとあなたの言葉を待っている読者がいます。

この記事は「AIブログ収益化ロードマップ」の第1章です。

ここまで読んで、「自分もAIを使って爆速で結果を出したい」と感じた方へ。

実は、その変化はすでに始まっています。

多くの再挑戦ブロガーが「感情のスイッチが入った瞬間」や「最初の行動を踏み出したリアルな瞬間」をnoteで共有しています。

✅「なぜAIを使うだけで、迷いがなくなるのか?」

✅「どのようにして最初の記事を書き始めたのか?」

これらの“リアルな感情の流れ”を知ることで、あなたの行動はさらに加速します。

▼まだ読んでいない方はこちらからスタートしてください

👉「もう迷わない。今日から収益につながる記事を書き始める方法(note版)」

「ブログ再挑戦者のための挫折しないマインド5選」をLINEで配布しています。

最初の一歩を踏み出すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。

コメント