AIを使ってブログを自動化し、記事も導線も整っているのに「なぜか伸びない」と感じたことはありませんか。

アクセスはあるのにファンが増えない。数字は悪くないのに、読者とのつながりを感じない。

私もまったく同じ壁にぶつかりました。

AI導線は便利です。

仕組みを動かす力はあります。

でも、どれだけ仕組みを整えても“信頼”までは自動化できません。

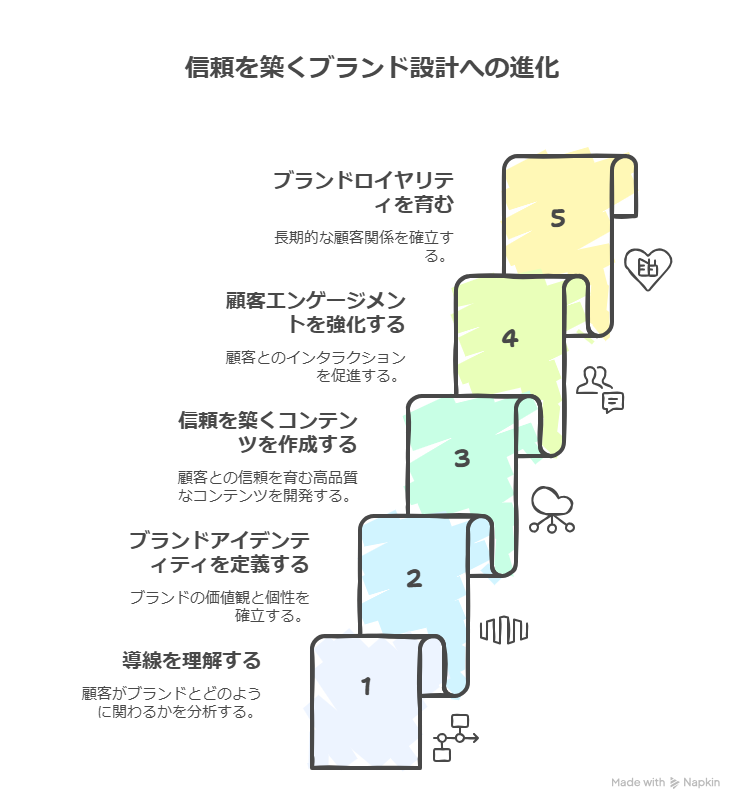

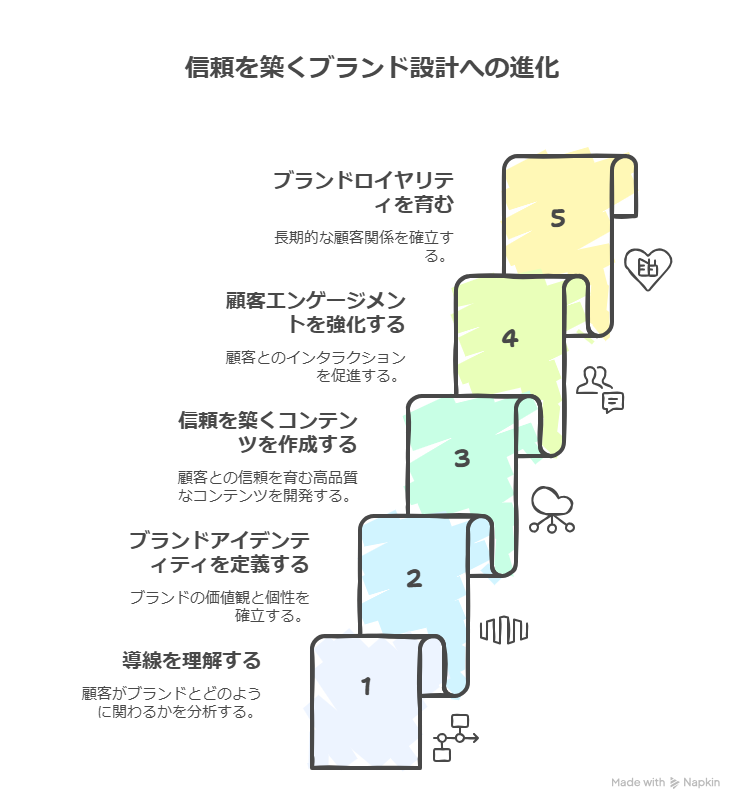

この記事では、AI導線を「効率の仕組み」から「信頼が育つブランド設計」へ進化させるための考え方と実践ステップを、私の実体験をもとに深掘りしていきます。

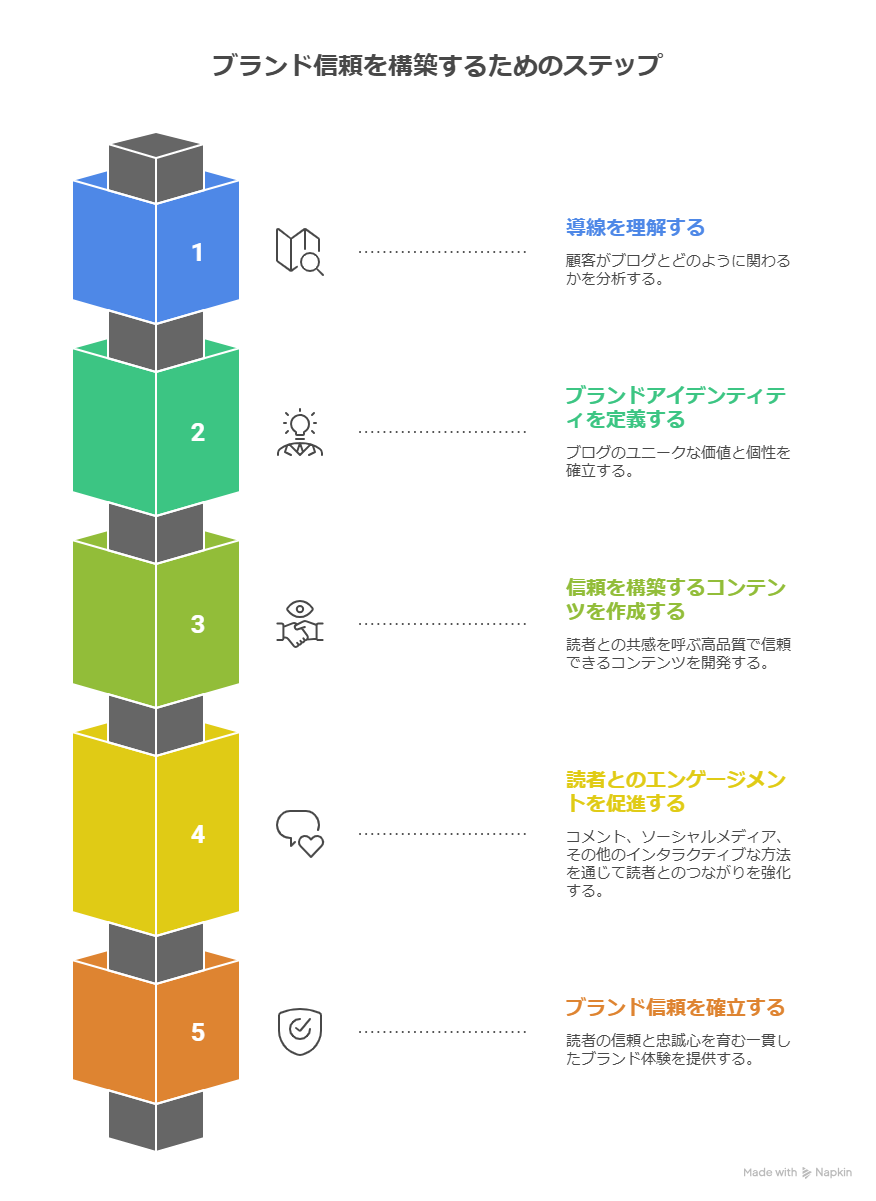

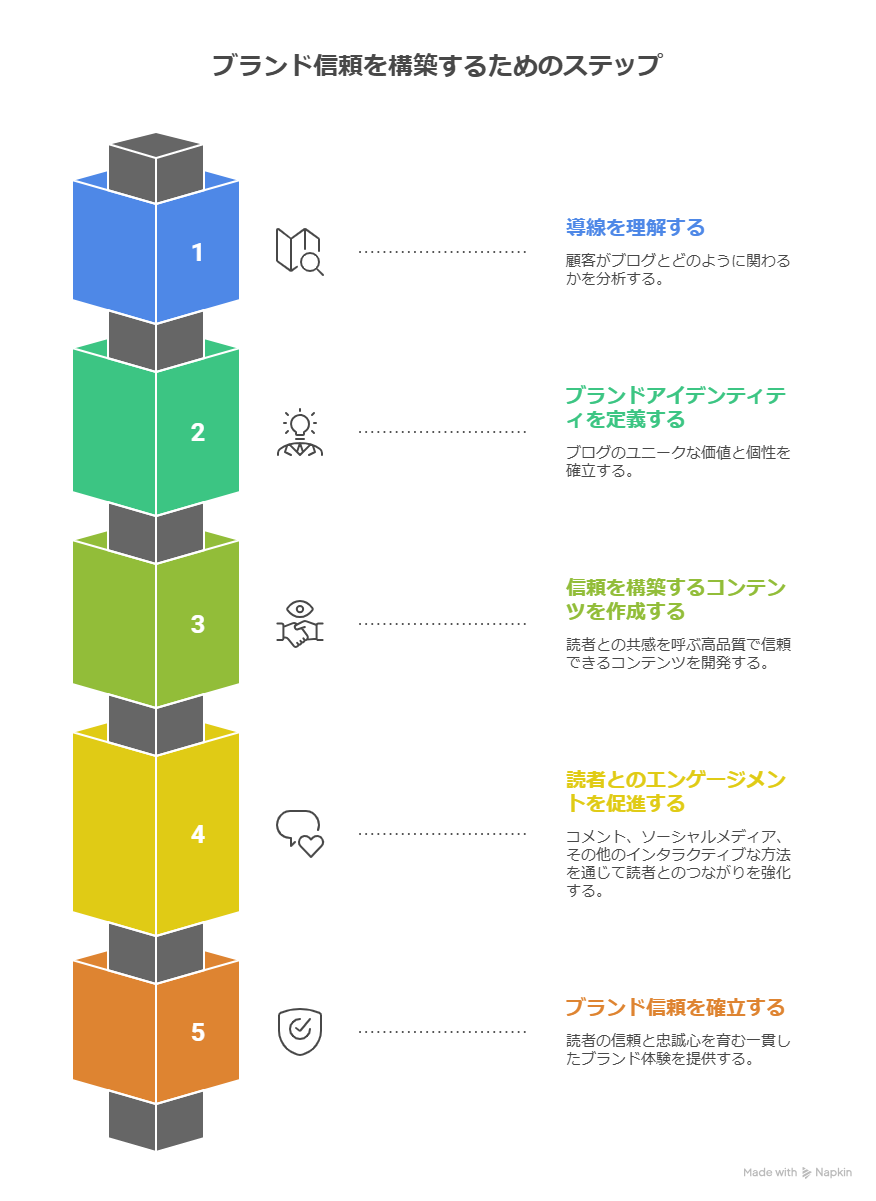

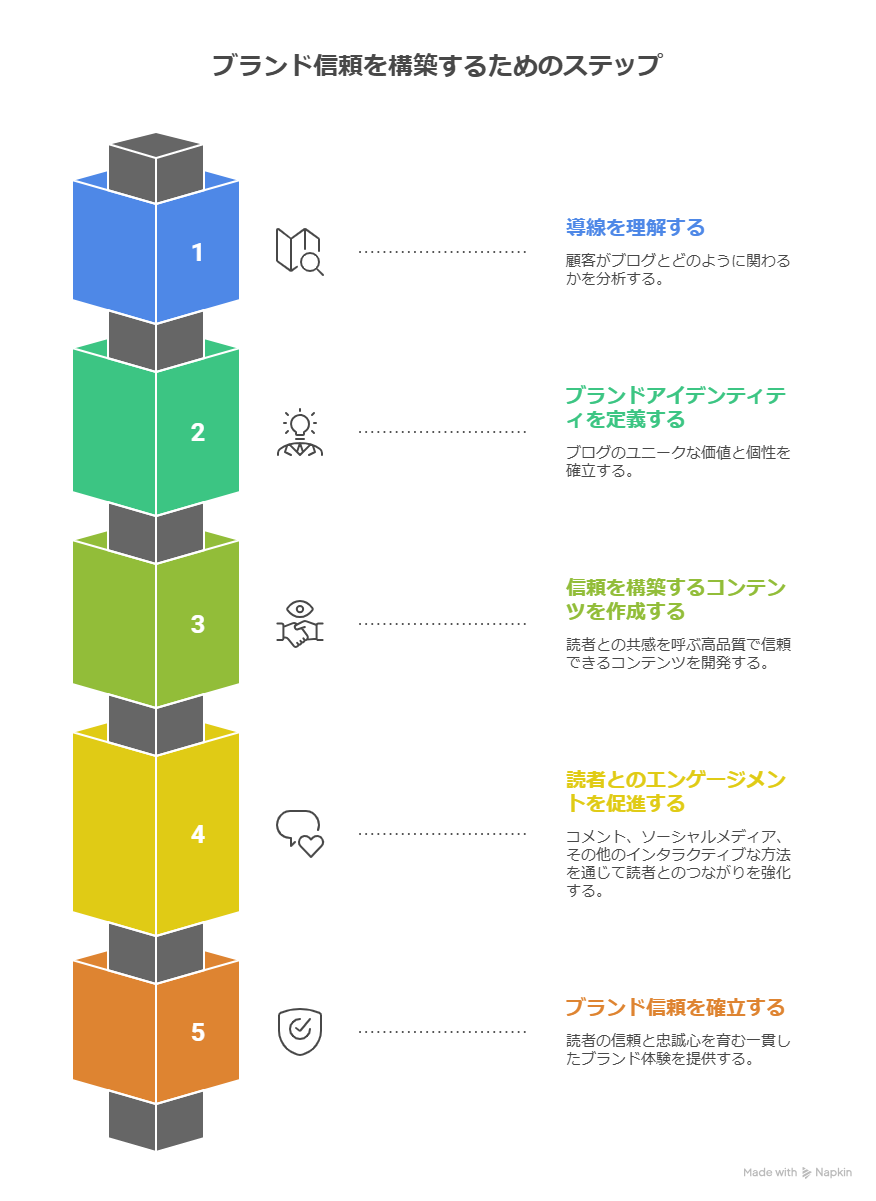

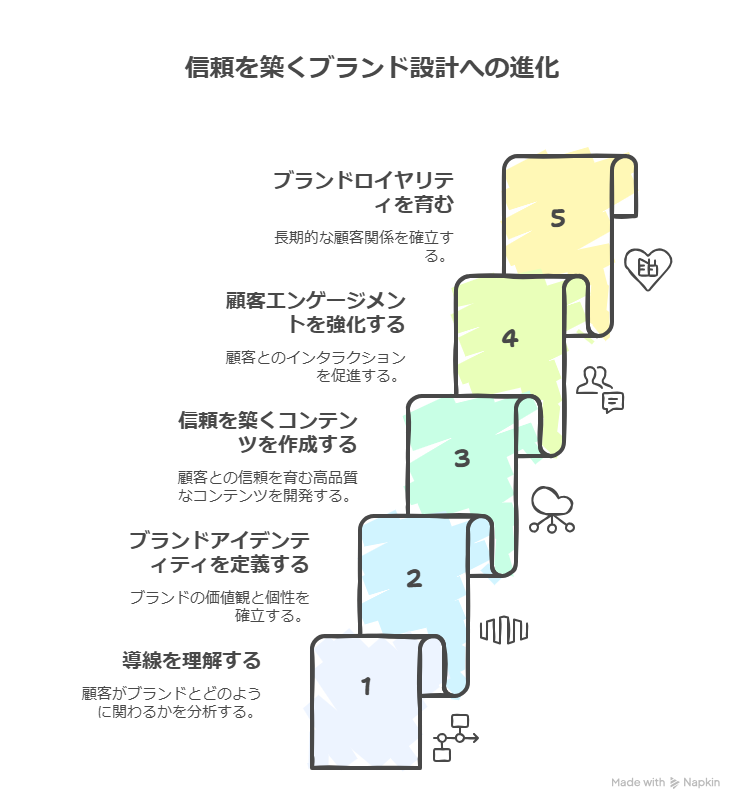

AI導線改善の全体像

AIを使った自動化で成果を出すためには、「効率」よりも「信頼」を軸にした導線設計が欠かせません。

ここでは、AI導線を“信頼の仕組み”へ進化させるための5つのステップをまとめました。

| 観点 | AI導線(仕組み化) | ブランド構築(信頼化) |

|---|---|---|

| 目的 | 効率的に収益を上げる | 長期的に信頼を積む |

| 手段 | 自動化・テンプレート化 | 一貫した言葉と体験 |

| AIの役割 | 構造設計・最適化 | データ分析と補助 |

| 人間の役割 | 方向性の設定 | 想いの発信・温度の付与 |

| 成果の指標 | 数字・成約率 | 共感・記憶・紹介率 |

この5つのステップを意識するだけで、AIで作った導線が“動くだけの仕組み”から、“育つ仕組み”へ変わります。

AIは仕組みを作る、ブランドは人が作る

AIのすごさは、構成の正確さやSEOの最適化にあります。

私も最初は「AIがあれば全部解決できる」と思っていました。

けれど、いざ使い始めると違和感を覚えたんです。

文章は整っているのに、読んでいて温度を感じない。

読者が「人の声」を感じ取れないんです。

AIが得意なのは“整えること”であって、“伝えること”ではない

あるとき、自分のブログを読み返してみて驚きました。

たしかに完璧な構成。でも、そこには“自分”がいなかった。

文章の中に想いや体験がなく、ただ情報を並べただけの状態でした。

このとき、ようやく気づいたんです。

AIは仕組みを整えるけれど、ブランドを作るのは人間の役割だと。

自分の「なぜ」を言語化するとトーンが変わる

AIを使う前に、私は必ずノートを開いて「なぜこのテーマを書きたいのか」を書き出すようにしています。

「自分は何を伝えたいのか」「どんな人の役に立ちたいのか」。

その答えをAIに教えることで、出てくる文章の温度が変わるんです。

ブログのブランドは、あなたの“目的”から始まります。

仕組みを整える前に、「自分は何のために発信しているのか」を明確にすること。

それがAI導線を“信頼導線”に変える最初の一歩です。

AIで仕組みを作ったあとに停滞を感じたら、育て方を見直してみてください。

👉 [AI導線改善法|自動化を“育てる仕組み”に変える5つのステップ]

「誰のためのブログか」を明確にする

AIは万能に見えて、方向性がなければただの文章生成機です。

私も最初のころ、誰に向けて書くかを意識せずに記事を量産していました。

でも、その結果は悲惨でした。

アクセスはあるのに、まったく共感されない。

読者の心を動かせない。

読者像を明確にすることでAIの精度が変わる

私がターゲットを「ブログで一度挫折した人」と明確にした瞬間、AIの出力が変わりました。

たとえばAIに「再挑戦する人に寄り添うトーンで書いて」と伝えると、言葉の柔らかさが変わる。

文章の中に“理解者の目線”が生まれるんです。

私自身、何度も挫折しました。

書いても読まれず、反応もなく、夜中にPCを閉じながら「自分には向いてないのかもしれない」と思ったこともあります。

だからこそ、再挑戦する人の不安も痛いほど分かります。

AIに方向性を与えるのは人間です。

「誰に」「どんな変化を起こしたいのか」を伝えるだけで、AIはあなたの想いを言葉にしてくれる。

ブランドの始まりは、読者との“温度の一致”です。

「仕組み」から「体験」に変える

AIで導線を作ると、記事→LINE→販売ページという流れが自動で動くようになります。

私も一時期、完全自動の仕組みを作って満足していました。

でも気づけば、売上は出てもファンが増えない。

LINE登録者はいても、返信がほとんどない。

数字の上では成功しているように見えて、心はどこか虚しかったんです。

導線の中に“感情の動き”を設計する

そこから私は、導線の中に「感情の体験」を意識して入れるようにしました。

- 教育記事での“気づき”。

- 販売記事での“共感”。

- メールでの“安心感”。

この感情の流れを設計すると、読者が自然と信頼してくれるようになる。

AI導線に「人間らしい揺らぎ」を加える

AIは精密に流れを作りますが、そのままだと機械的すぎます。

私はあえて少し“余白”を入れるようにしています。

たとえば、メールの途中で「自分も最初は同じことで悩んでいた」と書く。

たったそれだけで、読者は「この人も同じ経験をしている」と感じてくれる。

仕組みの中に“共感のゆらぎ”を作ると、導線が生きたブランドに変わります。

一貫したトーンを保つ

ブランドを育てるうえで一番大切なのは「一貫性」です。

AIを使って記事を作るときほど、この一貫性が崩れやすい。

私も一度、AI任せでブログを書き続けた結果、トーンがバラバラになった時期がありました。

一貫性がないと信頼が積み上がらない

ブログでは丁寧、SNSでは軽め、LINEでは強めのセールス。

それぞれの媒体でトーンが違うと、読者は混乱します。

「この人、何を伝えたいんだろう?」と感じた瞬間、信頼は途切れる。

それに気づいてから、AIに自分のトーンを覚えさせました。

言葉のリズム、感情の抑揚、語尾のクセまで学習させて、全媒体で一貫した印象を保つようにしています。

AIに「あなたの言葉の型」を教える

私の場合、まず自分の過去の記事をAIに読み込ませて、「自分らしい文体」を学習させました。

それをベースに新しい記事を作ることで、全体のトーンが自然にそろっていく。

同じテーマでも、AIの出力が“自分の延長線”になるんです。

この状態になると、ブログ全体に統一感が出て、「この人の発信は信頼できる」と感じてもらえるようになります。

ブランドは見た目ではなく、言葉の一貫性から作られる。

AIが出力するたびに微調整を重ねることで、“機械の精度”と“人の温度”が共存する発信が可能になります。

「売る」より「覚えてもらう」を意識する

AI導線を整えると、数字を追いたくなる瞬間が増えます。

私も以前は「今月はいくら売れたか」ばかり気にしていました。

でも、あるときメンターに言われたんです。

「売るより、覚えてもらえ」

一時的な売上よりも“記憶に残る言葉”を大切にする

最初は意味が分かりませんでした。

けれど、ブログを続けていくうちに理解しました。

短期的に売れても、読者が離れてしまえば意味がない。

むしろ「またこの人の記事を読みたい」と思われる方が、結果的に長く続く信頼になるんです。

私はそれから、AIで生成した文章に必ず自分の体験を加えるようにしています。

「メンターに出会ってどう変わったか」

「AIを使っても最初は結果が出なかったこと」

そういうリアルな言葉を一文加えるだけで、記事が“生きたもの”になる。

AI導線は「記憶を残すサポート役」

AIは文章を速く、正確に書ける。

でも、心に残る言葉は人間の中からしか出てきません。

AI導線を使うなら、“売るため”ではなく“覚えてもらうため”に使う。

それだけで、あなたのブログは数字以上の価値を持ち始めます。

ブランドを育てる前に、“導線の最初の一歩”を整理したい方はこちらもおすすめです👇

👉【AI×リピート導線2.0】LTVを伸ばす再訪設計とAI活用事例>>

読者が“もう一度読みたくなる”AI導線の作り方|信頼を積み上げる再訪戦略

まとめ

AIは仕組みを整え、導線を効率化してくれます。

でも、信頼を作るのはあなた自身の言葉です。

AIが構造を作り、あなたが想いを吹き込む。

この組み合わせこそが、AI時代の“信頼の循環”です。

私は何度もブログで失敗しました。

書いても読まれず、数字ばかり追いかけて、結果が出ずに挫折。

けれど、メンターに出会ってから「ブランドは設計できる」と知りました。

そのとき初めて、AIを“代行者”ではなく“相棒”として使えるようになったんです。

AIで導線を作れるようになった今こそ、仕組みの向こう側にある“信頼の設計”を意識してみてください。

あなたの言葉に温度が戻ったとき、ブログはようやくブランドとして息をし始めます。

この記事では、AI導線を“ブランド設計”へと進化させる5つの方法を紹介しました。

でも本当のブランディングは、「数字」ではなく「想い」から始まります。

あなたがなぜブログを書いているのか。

その根っこにあるストーリーを見つめ直すヒントを、note版でお話ししています👇

コメント